Kategorie Klassische Naturheilkunde

Nasenspülung / Nasendusche – Durchführung, Wirkung und Studien! [Das sollte jeder wissen!]

Jeden Winter das gleiche Spiel: Die Nase läuft, die Nebenhöhlen pochen, und am Ende bleibt nichts als ein Griff zu Nasenspray und Schmerztabletten. Dabei gibt es eine uralte, einfache Methode, die unser größtes Atemorgan effektiv schützt – doch sie wird oft belächelt oder ignoriert. Dabei sprechen die Fakten eine klare Sprache: In einer Studie der …

Kartoffelwickel richtig anwenden: Einfaches Hausmittel gegen Erkältung & Schmerzen

Reich an Nährstoffen, vielseitig in der Küche – und ein bewährtes Hausmittel: Die Kartoffel hat nicht nur in der Ernährung ihren festen Platz. In Form warmer Wickel wird sie seit Generationen gegen Erkältungsbeschwerden, Verspannungen und sogar Blasenentzündungen eingesetzt. Kartoffelwickel speichern Wärme über längere Zeit und fördern die Durchblutung der Haut. Das wirkt schmerzlindernd, schleimlösend und …

Weiterlesen „Kartoffelwickel richtig anwenden: Einfaches Hausmittel gegen Erkältung & Schmerzen“ »

Leberwickel – Anleitung und Vorteile des Leberwickels für Ihren Körper

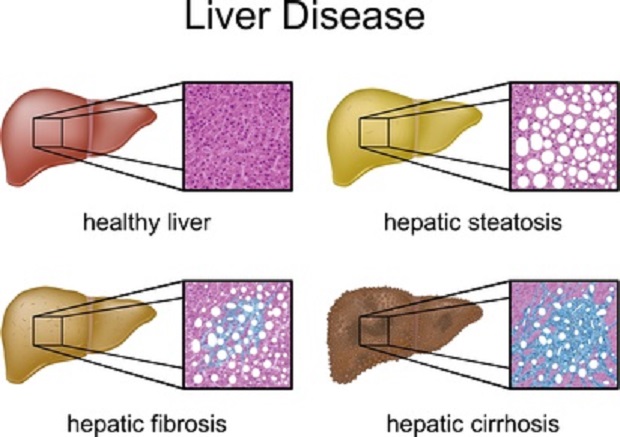

Manchmal frage ich meine Patienten: „Wenn Sie wüssten, dass ein Organ in Ihrem Körper gleichzeitig entgiftet, Hormone produziert, das Immunsystem unterstützt und wichtige Nährstoffe speichert – würden Sie ihm mehr Aufmerksamkeit schenken?“ Die Antwort ist fast immer dieselbe: ein nachdenkliches Nicken, gefolgt von der Frage, um welches Organ es sich handelt. Es ist die Leber …

Weiterlesen „Leberwickel – Anleitung und Vorteile des Leberwickels für Ihren Körper“ »

Das Schmierseifenbad

Das Schmierseifenbad war ein „traditionelles Reinigungsritual“, welches vor allem bin in die 1960er verwendet wurde. Es bezeichnet ein Bad, bei dem Schmierseife als Reinigungsmittel genutzt wird. Schmierseife, eine weiche, salbenartige Seife, die aus tierischen Fetten, Pflanzenölen und Kalilauge hergestellt wird, ist bekannt für ihre starke Reinigungskraft und wurde daher für die gründliche Reinigung von Körper, …

Wärme oder Kälte bei Beschwerden?

Kälte wie Wärme sind traditionell bewährte Mittel, die bei akuten Entzündungen und Verletzungen schnell helfen. Physikalische Behandlungen fördern Stoffwechselvorgänge durch Wärme, Kälte, Wasser, Elektrizität, Ultraschall und mechanische Anwendungen. Krankhafte Vorgänge können zum Stillstand kommen. Reiztherapien liefern dem Körper einen Impuls, sich selbst zu helfen. Der Reiz führt zu einer Gegen-Reaktion, die der Organismus nach der …

Die Blutegeltherapie

Die Verwendung von Blutegeln im Sinne einer Blutegeltherapie lässt sich bis zum Jahre 1500 v. Chr. zurück verfolgen. Nachgewiesen ist die Behandlung bereits im antiken Mesopotamien. Der Grieche Nikandros von Colophon brachte im 2. Jahrhundert das Verfahren nach Europa, wo es im Mittelalter weite Verbreitung – so jedenfalls eine Überlieferung. Die Geschichte der Blutegeltherapie Die …

Die Krankheiten verlaufen in 6 Phasen – Dr. Reckeweg beschrieb das bereits vor über 80 Jahren…

Selbst in der modernen Medizinwelt gibt es immer wieder innovative Ansätze, die den Blick auf die Heilung von Krankheiten verändern. Eine solche Perspektive ist die Homotoxikologie, eine Theorie, die von dem deutschen Mediziner Hans-Heinrich Reckeweg in den späten 1940er Jahren entwickelt wurde. In diesem Artikel werden wir einen Einblick in Reckewegs Theorie und sein 6-Phasen-Modell …

Alternative Heilmethoden und Naturheilverfahren

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über Naturheilverfahren und „Alternative Heilverfahren“, die ich bereits beschrieben habe: Liste der Heilverfahren Die 5 Tibeter Übungen – Anleitung für die fünf Tibeter Bei den fünf „Tibetern“ handelt es sich um ein sowohl geistiges, als auch körperliches Verfahren, das im wesentlichen fünf Körper- bzw. Energieübungen miteinander kombiniert. Akupunktmassage nach …

Weiterlesen „Alternative Heilmethoden und Naturheilverfahren“ »

Hildegard von Bingen – Die Hildegard Medizin

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) war eine Ordensfrau der Benediktinerinnen, die ein fulminantes wissenschaftliches Lebenswerk hinterließ. Mit ihren Schriften über Naturwissenschaft, Pharmazie sowie Theologie und Medizin wirkt ihr Schaffen bis heute nach. Hildegard war schon zu Lebzeiten berühmt und präsentierte sich auch als Dichterin und Komponistin. Bemerkenswert ist die Leistung Hildegards umso mehr, als …

Weiterlesen „Hildegard von Bingen – Die Hildegard Medizin“ »

Warum ich allen Patienten dazu rate KEINE MILCH zu trinken

Ist Milch nicht gesund? Wie komme ich überhaupt dazu, eine solche Frage zu stellen, wo doch die ganze Welt weiß, dass Milch angeblich gesund sei? Tranken wir nicht schon als Säuglinge Milch? Und geben wir nicht auch heute noch Milch an diese und an unsere Kinder? Das viele Kalzium in der Milch soll doch für die Knochen- …

Weiterlesen „Warum ich allen Patienten dazu rate KEINE MILCH zu trinken“ »