Kategorie Medikamente

Phosetamin EAP – wann ist es sinnvoll? Was bringt es?

Kopfschmerzen, Muskelzucken, innere Unruhe – wer solche Symptome hat, landet oft in der Psychoschublade. Dabei steckt nicht selten ein handfester Mangel dahinter: Magnesium, Kalium oder Calcium sind im Nervensystem unverzichtbar. Aber: Nicht jedes Kribbeln ist gleich ein Fall für Multimineralpräparate. Nervensignale brauchen Mineralien – aber die richtigen, in der richtigen Form Nervenzellen sind elektrische Systeme. …

Weiterlesen „Phosetamin EAP – wann ist es sinnvoll? Was bringt es?“ »

Acetylcystein (NAC): Das unterschätzte Wundermittel für Lunge, Leber und Immunsystem

Wenn eine Substanz gleichsam Entgifter, Zellschützer, Schleimlöser, Antioxidans, Antidepressivum und Fruchtbarkeitshelfer ist – warum kennt sie dann kaum jemand? Während sich die Regale der Apotheken mit Präparaten füllen, deren Nutzen bestenfalls begrenzt ist, führt N-Acetylcystein (NAC) ein Schattendasein. Dabei steckt in dieser unscheinbaren Aminosäure ein Potenzial, das ich seit über zwei Jahrzehnten in der Praxis …

Weiterlesen „Acetylcystein (NAC): Das unterschätzte Wundermittel für Lunge, Leber und Immunsystem“ »

Was ist Colostrum und welche Wirkung hat dies?

Colostrum (oder Colostral-Milch) ist der Fachbegriff für die sogenannte „Vormilch“ oder „Erstmilch“, bei Kühen auch „Biestmilch“. Daneben gibt es viele mundartliche Bezeichnungen im deutschen Raum. Das Colostrum wird kurz vor und nach der Geburt gebildet und danach in den ersten 48 Stunden dem Säugling angeboten. Die gelbliche, dickflüssige Milch dient bei allen Säugetieren als „Booster“ für …

Weiterlesen „Was ist Colostrum und welche Wirkung hat dies?“ »

Legalon – Welche Variante ist das Beste? Forte? Protect? 140mg?

Was ist los mit den Herstellern von Naturheilmitteln? Kaum hat man sich an ein Präparat gewöhnt, wird es umbenannt, die Rezeptur verändert oder es verschwindet ganz vom Markt. Legalon ist da keine Ausnahme. Wer sich in den letzten Jahren auf die Mariendistel-Produkte von Madaus verlassen hat, dürfte inzwischen verwirrt sein: Welche Variante gibt es noch? …

Weiterlesen „Legalon – Welche Variante ist das Beste? Forte? Protect? 140mg?“ »

Paracetamol – Ein Zombiemittel?

Paracetamol ein Zombiemittel? Darauf komme ich in diesem Beitrag auch noch zu sprechen. Derzeit im Februar 2025 gibt es einen extrem gefährlichen „Trend“. Auf TikTok verbreitet sich derzeit die gefährliche „Paracetamol-Challenge“, bei der Jugendliche absichtlich hohe Dosen des Schmerzmittels einnehmen sollen. Wer am meisten schafft und überlebt hat gewonnen. Na herzlichen Glückwunsch! Eine Überdosierung kann …

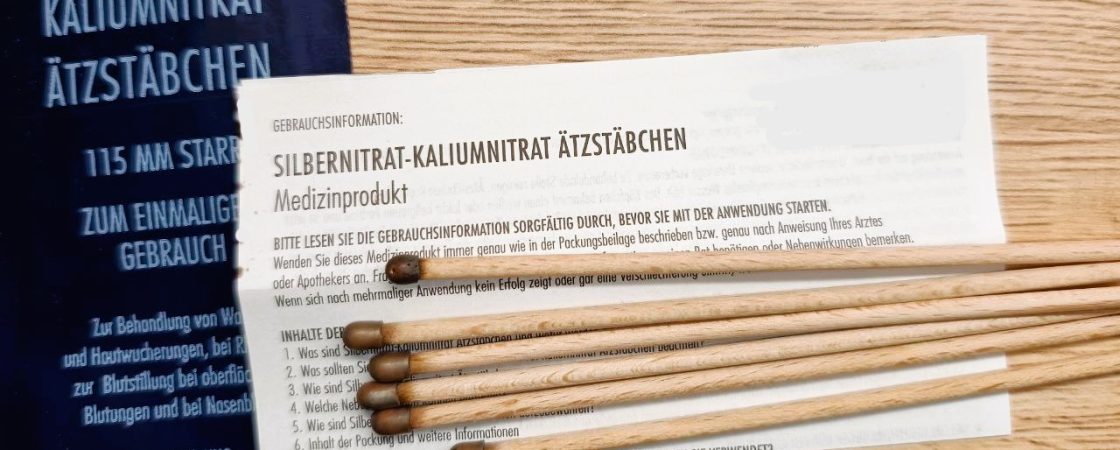

Höllensteinstift verboten? Diese Alternative hilft trotzdem gegen Warzen

„Der Höllensteinstift ist verboten!“ – Diese Meldung hat viele überrascht. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Seit über hundert Jahren nutzen Naturheilkundige und Heiler Silbernitrat, um Warzen zu verätzen – eine Methode, die sich bewährt hat. Und doch scheint es plötzlich, als wäre diese altbewährte Lösung einfach verschwunden. Doch wer genau hinschaut, entdeckt: Der Name …

Weiterlesen „Höllensteinstift verboten? Diese Alternative hilft trotzdem gegen Warzen“ »

DMSO – Über die „Wunder“-Eigenschaften und Wirkungen des Dimethylsulfoxids

In den letzten Jahren werde ich immer mal wieder zum DMSO gefragt. Als „Wundermittel“ wird es teilweise angepriesen. Und da ist es für mich immer mal an der Zeit, einen genaueren Blick hinzuwerfen: DMSO ist ein organisches Lösungsmittel, das polare und nicht polare Substanzen nahezu gleich gut lösen kann. Die Substanz gehört zu den aprotischen …

Weiterlesen „DMSO – Über die „Wunder“-Eigenschaften und Wirkungen des Dimethylsulfoxids“ »

Antidepressiva – lebensgefährliche Placebos?

Kaum zu glauben, dass solche Medikamente noch verordnet werden! Die Nebenwirkungen gravierend. Ja, es ist schwer zu glauben, was da “passiert”. Und bevor ich zu den Antidepressiva komme, vorab etwas zu der Erkrankung, gegen diese verordnet werden: Depressionen. Es ist nicht zu leugnen, dass schwere Depressionen Hand in Hand gehen mit einem erhöhten Suizidrisiko (Selbstmordrisiko). Laut …

Weiterlesen „Antidepressiva – lebensgefährliche Placebos?“ »

Meditonsin gegen Schnupfen – Erkältung und Grippe

Meditonsin ist ein Homöopathie-Mittel und basiert auf einem Komplex von hauptsächlich drei wirksamen Bestandteilen, das vor allem bei Erkältung, Schnupfen und Grippe angewendet wird. Ich würde den Haupteffekt dieses Mittels allerdings bei einer Angina sehen (Halsentzündung). Meditonsin enthält die homöopathisch wirksamen Bestandteile Aconitum, Hydrargyrum bicyanatum (Mercurius cyanatus) und Atropinum sulfuricum. Genauer: 10 g Mischung (19 Tropfen/g) enthalten: Aconitinum Dil. D5 (HAB, V. 5a) …

Weiterlesen „Meditonsin gegen Schnupfen – Erkältung und Grippe“ »

Sanuvis: Alles, was Sie über das homöopathische Arzneimittel wissen müssen

Sanuvis ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus rechtsdrehender Milchsäure hergestellt wird und als Teil der SANUM-Therapie angewendet wird. Es ist in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Tabletten und Tropfen. Die Dosierung und Anwendungsdauer von Sanuvis hängen von der spezifischen Form des Medikaments ab. In diesem Beitrag gehe ich auf einige Fakten und Erfahrungen aus der Praxis …

Weiterlesen „Sanuvis: Alles, was Sie über das homöopathische Arzneimittel wissen müssen“ »