Rückenschmerzen, Hexenschuss & Co: Symptome, Fakten und Möglichkeiten der Naturheilkunde und Alternativmedizin

Der Begriff Hexenschuss (Lumbago, Lumbalgie) kennzeichnet eine äußerst schmerzhafte Symptomatik im Bereich des Lendenwirbelbereichs (LWS = Lendenwirbelsäule), die den Betroffenen stark in seiner Beweglichkeit einschränkt. Das ist das häufigste,…

Akute und chronische Schmerzen – Wirksame und mögliche Therapiealternativen

Lassen Sie es mich gleich vorweg sagen: Kein Patient muss mit Schmerzen leben. Und: Kein Patient muss "klassische" Schmerzmittel nehmen. Ich schreibe dies gleich zu Beginn, weil fast alle Patienten dies glauben. Auch ich habe dies lange geglaubt!…

Wunde Brustwarzen beim Stillen – Hausmittel und „Erste Hilfe“

Erfahre effektive Hausmittel und Erste-Hilfe-Tipps bei wunden Brustwarzen beim Stillen. Schmerzlinderung und schnelle Heilung für Mütter.

Vorab noch einige Worte zum Stillen selbst. Stillen ist nicht nur eine „kostenlose“ Ernährung…

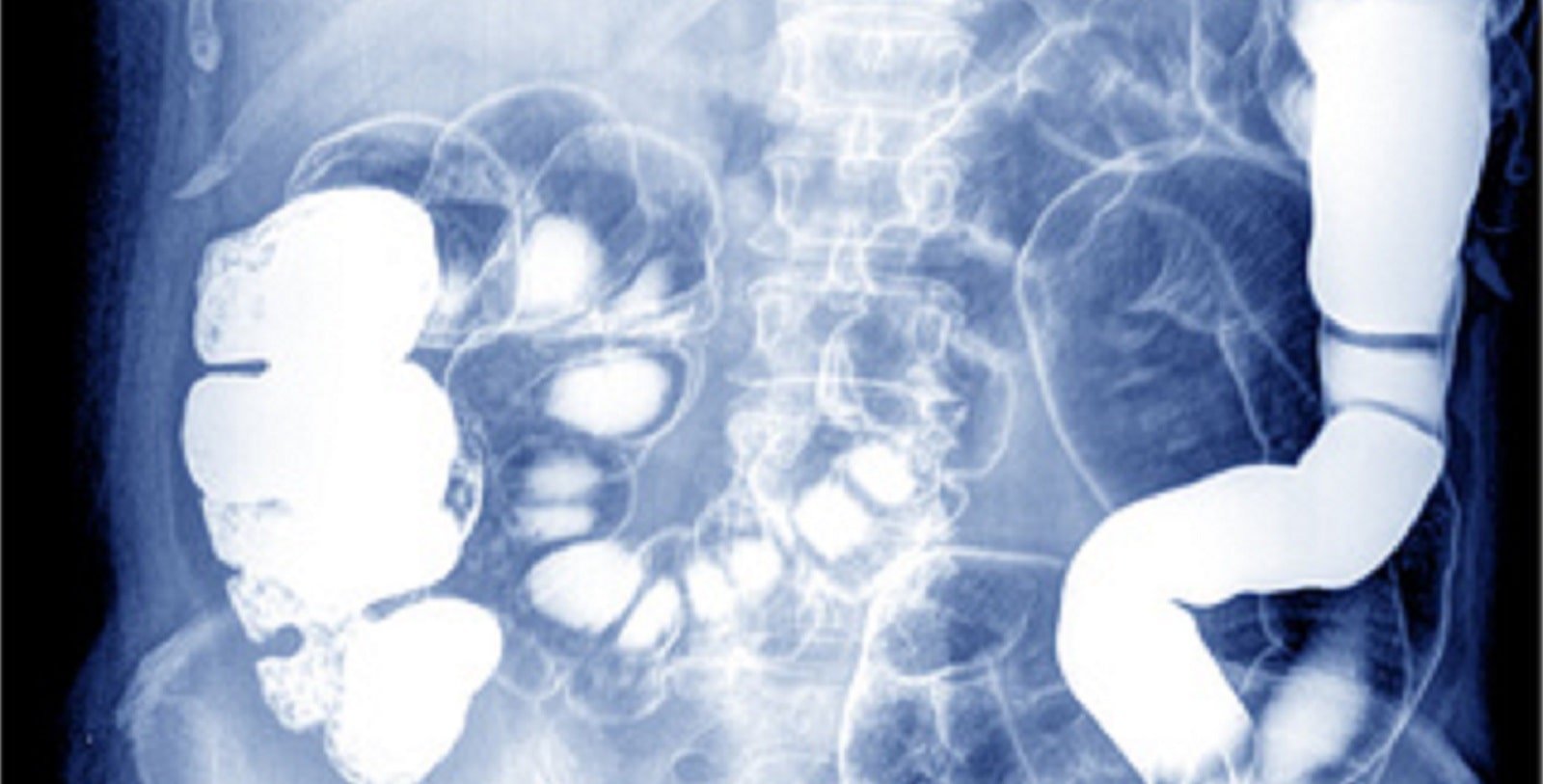

Was bedeuten Bauchschmerzen? Was können Sie selbst tun?

Die sehr häufig vorkommenden Bauchschmerzen können eine harmlose Ursache haben, aber auch auf eine ernsthafte Erkrankung hinweisen. In den meisten Fällen beruhen die Beschwerden auf einem akuten Magen-Darm-Infekt. Diese Gastroenteritis entsteht…

Das Venengeschwür (Unterschenkelgeschwür, offenes Bein, Ulcus Cruris)

Ulcus cruris steht für ein Unterschenkelgeschwür (Ulcus = Geschwür; crus = Unterschenkel), dessen Entstehung meist durch eine chronisch-venöse Insuffizienz, seltener durch eine arterielle Verschlusskrankheit hervorgerufen wird. Deswegen…