Depression ganzheitlich sehen – Ursachen & Naturheilkunde

Aus der Naturheilpraxis von René Gräber / Kategorie: Psychische Probleme

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen – und doch werden sie bis heute missverstanden. Wer betroffen ist, wird nicht selten als „faul“, „schwach“ oder „überfordert“ abgestempelt. Dabei ist die Depression alles andere als ein Luxusproblem: Rund 20 bis 25 Prozent der Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens daran.

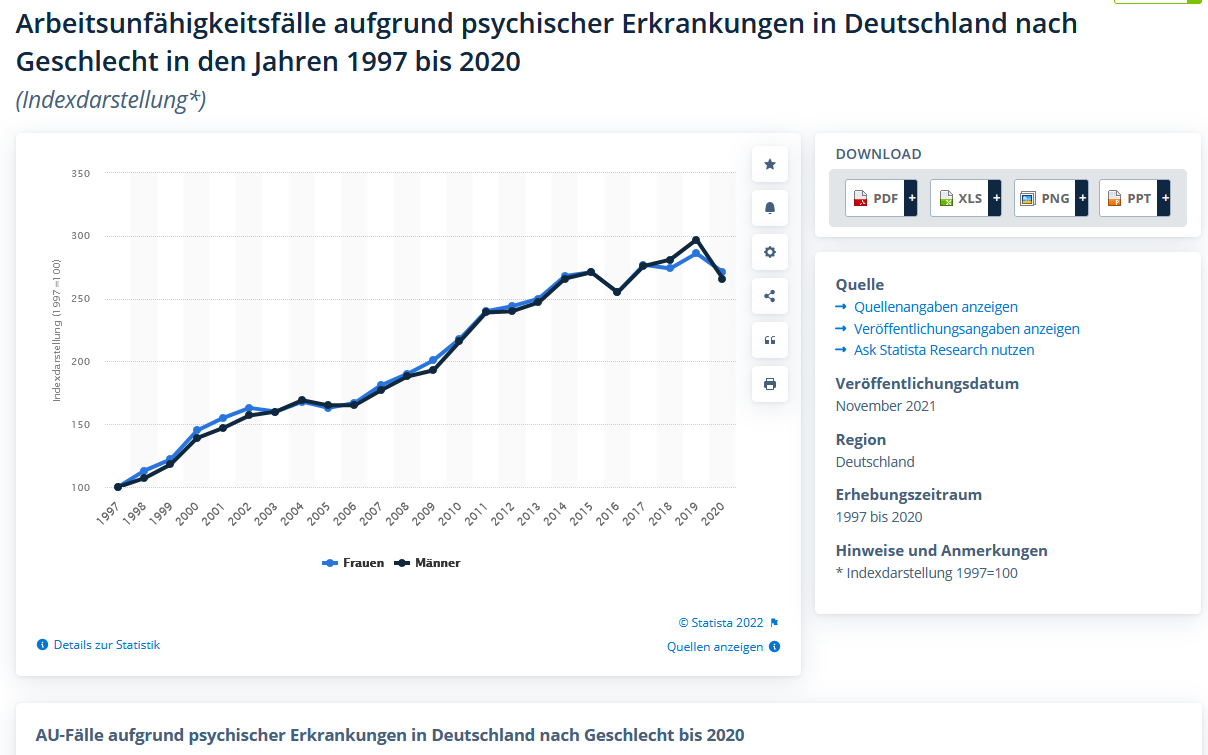

Die Dimension ist enorm. Seit den 1990er-Jahren haben sich die Arbeitsunfähigkeitstage durch psychische Erkrankungen fast verdreifacht. Depressionen sind längst eine Volkskrankheit, die das Leben von Millionen Menschen bestimmt – und das in einer Gesellschaft, die medizinisch so „fortschrittlich“ wie nie zuvor ist.

Wie kann das sein? Weshalb steigt die Zahl trotz all der Medikamente, trotz Psychotherapie und Hightech-Medizin immer weiter an? Und vor allem: Welche Wege gibt es, aus diesem seelischen Tief herauszufinden?

Genau darum geht es in diesem Beitrag. Zunächst werfen wir einen Blick auf die gängigen Erklärungsmodelle der Schulmedizin, dann auf alternative Ansätze wie Entzündung, Trauma oder chronobiologische Faktoren. Und schließlich auf jene naturheilkundlichen Verfahren, die ich seit über 25 Jahren in der Praxis einsetze – von Ernährung und Heilpflanzen bis hin zu Fasten, Homöopathie, Akupunktur und Meditation.

Werfen wir zuerst einen Blick auf die erschreckenden Zahlen:

Beginnen wir mit dem Blick auf die sogenannte Schulmedizin.

Ansichten der Schulmedizin

Die Psychiatrie definiert Depression als eine affektive Störung – also eine krankhafte Veränderung der Stimmungslage. Klassisch unterscheidet man zwischen monopolaren Depressionen, die ausschließlich in Richtung Niedergeschlagenheit verlaufen, und bipolaren Störungen, bei denen depressive und manische Phasen abwechseln.

Im Mittelpunkt der gängigen Theorie steht seit Jahrzehnten die sogenannte Monoamin-Hypothese: Demnach entstehe Depression vor allem durch einen Mangel an Neurotransmittern wie Serotonin oder Noradrenalin. Daraus entwickelte die Pharmaindustrie Medikamente, die den Serotoninspiegel im synaptischen Spalt künstlich erhöhen sollen – die bekannten Antidepressiva.

Das Problem: Der behauptete Serotoninmangel konnte bis heute nie überzeugend nachgewiesen werden. Kritische Forscher wie Prof. Scott Thompson (University of Maryland) sehen die Hypothese inzwischen sogar als widerlegt. Vieles spricht eher dafür, dass Depression mit einer veränderten Aktivität der Nervenzellen zu tun hat – und mit der Art, wie diese miteinander kommunizieren.

Trotzdem hält sich das Serotonin-Modell hartnäckig. Verständlich: Es ist einfach, eingängig – und hat ein milliardenschweres Geschäft befeuert. Doch es erklärt nur einen kleinen Teil des Phänomens.

Ursachen einer Depression

Eine Depression entsteht selten aus nur einer einzigen Quelle. Meist ist es ein komplexes Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Faktoren. Genau deshalb greifen die gängigen Erklärungsmodelle oft zu kurz, wenn sie Depressionen allein auf einen „Defekt im Gehirn“ reduzieren.

Biologische Ursachen

Neurotransmitter-Stoffwechsel

Lange galt der niedrige Serotoninspiegel als Hauptursache der Depression. Diese Theorie ist bis heute Grundlage für die gängigen Antidepressiva. Doch wirklich bewiesen ist sie nie worden. Kritische Forscher wie Prof. Scott Thompson (University of Maryland) halten die „Serotonin-Hypothese“ inzwischen für widerlegt. Eher scheint es so, dass Depressionen mit einer gestörten Kommunikation zwischen Nervenzellen zu tun haben – ein Prozess, der weit komplexer ist als nur ein Mangel an einem Botenstoff.

Genetische Faktoren

Studien an Zwillingen zeigen: Wer enge Verwandte mit Depressionen hat, trägt ein höheres Risiko, selbst daran zu erkranken. Vermutlich spielen Gene, die das Immunsystem steuern, eine Rolle. Denn wie unser Körper auf Infektionen und Stress reagiert, wirkt sich direkt auf den Gehirnstoffwechsel aus.

Entzündungen

In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass bei akuten Depressionen Entzündungsfaktoren im Blut fast immer erhöht sind. Ob die Entzündung die Depression verursacht oder umgekehrt, ist noch nicht endgültig geklärt. Manche Forscher vertreten sogar die Hypothese, dass Depressionen im Kern entzündliche Erkrankungen des Gehirns sind. Das würde erklären, warum eine antientzündliche Ernährung und Lebensweise so oft eine Besserung bringt.

Chronobiologische Störungen

Auch die innere Uhr spielt mit: Ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus oder zu wenig Licht im Winter können depressive Episoden auslösen. Die „Herbst- und Winterdepression“ ist ein bekanntes Beispiel, das sich mit gezielter Lichttherapie oft gut behandeln lässt.

Erkrankungen als Auslöser

Das ist ein ganz wichtiger Punkt! Nicht jede Depression ist „rein psychisch“. Häufig steckt eine körperliche Ursache dahinter – und genau diese wird in der konventionellen Diagnostik erstaunlich oft übersehen.

- Schilddrüsenstörungen – Sowohl eine Unter- als auch eine Überfunktion können depressive Symptome auslösen. Eine Hypothyreose führt zu Antriebslosigkeit, Müdigkeit und gedrückter Stimmung, während eine Hyperthyreose eher mit Angst und innerer Unruhe einhergeht.

- Parkinson – Bei dieser neurodegenerativen Erkrankung treten Depressionen häufig schon Jahre vor den motorischen Symptomen auf.

- Diabetes mellitus – Dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel wirken entzündungsfördernd, beeinträchtigen die Nerven und erhöhen das Risiko für Depressionen deutlich.

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Nach Herzinfarkten sind depressive Phasen keine Seltenheit. Die Betroffenen erleben nicht nur die körperliche Schwächung, sondern auch einen tiefen Einschnitt ins Lebensgefühl.

- Chronische Schmerzen – Rheuma, Fibromyalgie oder chronische Rückenschmerzen führen häufig in eine depressive Spirale, weil Schmerz und seelische Belastung sich gegenseitig verstärken.

Medikamente mit Nebenwirkung Depression

Auch Arzneimittel können die Stimmung kippen lassen: Kortison, Beta-Blocker, Antibabypille, Benzodiazepine oder Statine sind die bekanntesten Beispiele. Oft bessern sich die Symptome schon, wenn die Dosis angepasst oder das Präparat gewechselt wird.

Gut zu wissen: Bei jeder Depression sollte man auch an körperliche Ursachen denken. Schilddrüsenwerte (TSH, fT3, fT4), Blutzucker, Vitamin D und die Medikamentenliste sind einfache, aber entscheidende Stellschrauben, die jeder Arzt überprüfen kann.

Traumata in der Kindheit

Besonders eindrücklich sind die Folgen von Kindheitstraumata. Wer als Kind Ablehnung, Missbrauch oder Gewalt erlebt hat, erkrankt im Erwachsenenalter deutlich häufiger an Depressionen (Studie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18181793).

Die Immunpsychiatrie liefert dafür ein spannendes Erklärungsmodell: Soziale Traumata können das Immunsystem dauerhaft prägen. Entzündungs-Mediatoren wie Zytokine bleiben auch Jahrzehnte später auf hohem Niveau aktiv – und lösen im Gehirn depressive Symptome aus. Dr. Edward Bullmore, einer der führenden Vertreter dieser Fachrichtung, sieht in chronisch-entzündlichen Prozessen sogar die Hauptursache vieler Depressionen.

Psychosoziale Ursachen

Biologie allein erklärt jedoch nicht, warum Depressionen gerade in modernen Wohlstandsgesellschaften so verbreitet sind. Hier rücken psychosoziale Faktoren in den Vordergrund – Aspekte, die tiefer in unser Lebensumfeld hineinreichen. Auch die WHO betont seit Jahren, dass Depressionen aus unerfüllten Grundbedürfnissen entstehen.

Ein eindrückliches Beispiel kommt aus Kambodscha: Reisbauern, die durch Landminen ein Bein verloren hatten, litten an schweren Depressionen. Die „Therapie“ bestand darin, ihnen ein Wasserbüffelgespann zu finanzieren, sodass sie eine neue Aufgabe fanden. Die Depressionen verschwanden – ganz ohne Medikamente.

Die wichtigsten psychosozialen Ursachen sind:

- Einsamkeit: Fehlende Bindungen und soziale Isolation gehören zu den stärksten Risikofaktoren.

- Fehlende Sinnhaftigkeit: Ein Leben ohne Aufgabe oder Perspektive verstärkt Gefühle innerer Leere.

- Arbeitsbedingungen: Wer ständig unter Druck steht, aber keine Gestaltungsmöglichkeiten hat, verliert Halt und Motivation.

- Gesellschaftliche „Junk-Werte“: Status, Konsum und äußerlicher Erfolg verdrängen das, was seelisch wirklich trägt: Verbundenheit, Anerkennung, Geborgenheit.

Diese Faktoren sind nicht weniger real als Gene oder Biochemie. Sie erklären, warum Depressionen in einer Wohlstandsgesellschaft mindestens genauso häufig auftreten wie in armen Regionen. Und sie zeigen: Heilung darf nicht nur im Labor oder in der Apotheke gesucht werden, sondern muss den Menschen in seinem sozialen und seelischen Kontext erfassen.

Die Sache mit dem Serotonin

Umstritten bleibt die Rolle der Neurotransmitter. Lange Zeit galt ein zu niedriger Serotoninspiegel als Hauptursache – eine Annahme, die die milliardenschwere Antidepressiva-Industrie hervorgebracht hat. Doch bewiesen ist diese Theorie bis heute nicht. Wahrscheinlicher ist, dass mehrere Botenstoffe (Serotonin, Dopamin, Noradrenalin) im Ungleichgewicht sind – und dass dieses Ungleichgewicht nur ein Teil des Puzzles ist.

Symptome einer Depression

Eine Depression ist weit mehr als „schlechte Laune“ oder ein paar Tage Traurigkeit. Sie greift tief in das Denken, Fühlen und Handeln ein. Typisch ist eine Kombination aus seelischen, körperlichen und kognitiven Symptomen.

Seelische Symptome

- Antriebslosigkeit und Gefühllosigkeit („wie versteinert sein“)

- tiefe Traurigkeit, Schuldgefühle, innere Leere

- Hoffnungslosigkeit bis hin zu Gedanken an den Tod

Körperliche Symptome

- Schlafstörungen (frühes Erwachen, fehlende Erholung)

- Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Libidoverlust

- Müdigkeit, Atembeschwerden, unspezifische Schmerzen

Kognitive Symptome

- Grübelzwang, Konzentrationsschwäche

- verminderte Entscheidungsfähigkeit

- verzerrte Selbstwahrnehmung („Ich bin wertlos“)

Besonders gefährlich ist die Suizidneigung. Man geht davon aus, dass bis zu 15 % der Depressiven durch Selbsttötung sterben. In Deutschland werden die meisten Suizide auf eine depressive Erkrankung zurückgeführt – bekannt gewordene Fälle wie der Fußballer Robert Enke oder der Schauspieler Robin Williams verdeutlichen diese Tragik. Deshalb gehört die Einschätzung der Suizidgefahr zu den wichtigsten Aufgaben jedes Therapeuten.

Abgrenzung zu anderen Störungen

Nicht jede Erschöpfung ist gleich eine Depression. Das Fatigue-Syndrom, häufig nach schweren Erkrankungen wie Krebs oder MS, verursacht ebenfalls Antriebslosigkeit, führt aber selten zu typischen Denkverzerrungen oder Suizidgedanken.

Auch das Burn-out-Syndrom unterscheidet sich: Hier steht das Gefühl des „Ausgebranntseins“ durch Überlastung im Vordergrund. Betroffene suchen die Ursache meist im Außen („zu viel Arbeit, zu wenig Anerkennung“) und entwickeln nicht die tiefgreifende Selbstabwertung, die für Depressionen typisch ist.

Diagnose

Die Diagnose einer Depression erfolgt in erster Linie über das ärztliche Gespräch (Anamnese). Es gibt keinen einzelnen Blutwert und keine Bildgebung, die zuverlässig eine Depression nachweist. Ärzte und Therapeuten orientieren sich an festgelegten Kriterien, wie sie im ICD-10 (inzwischen ICD-11) oder DSM-5 beschrieben sind. Entscheidend ist, dass die typischen Symptome über mindestens zwei Wochen bestehen und das alltägliche Leben deutlich einschränken.

Häufig eingesetzte Hilfsmittel sind standardisierte Fragebögen, etwa der Beck-Depressions-Inventar (BDI) oder die Hamilton-Depressions-Skala (HAMD). Diese helfen, den Schweregrad einzuschätzen. Wichtig ist außerdem, andere Ursachen auszuschließen: Schilddrüsenerkrankungen, Vitamin-Mangel, Medikamente oder chronische Entzündungen können ähnliche Symptome hervorrufen.

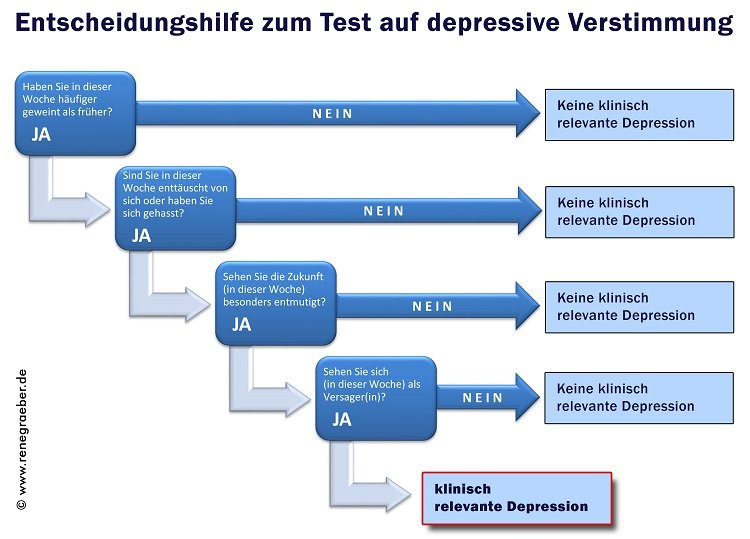

Um Laien eine schnelle Orientierung zu geben, habe ich eine vereinfachte Entscheidungshilfe entwickelt. Sie zeigt anhand weniger Fragen, ob eine klinisch relevante Depression wahrscheinlich ist:

Diese Grafik ersetzt keine ärztliche Diagnose, macht aber deutlich, worauf es in der Praxis ankommt: auf das Zusammenspiel von Gefühlen, Selbstwert und Zukunftsperspektive.

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Nachdem wir nun Symptome und Diagnose betrachtet haben, bleibt die Frage: Handelt es sich um eine bloße Krankheit – oder könnte die Depression auch eine Funktion haben?“

Kann es einen Sinn haben eine Depression zu entwickeln?

Weiter oben hatte ich es anklingen lassen. Die Vorstellung, dass Depressionen ausschließlich ein Defekt im Gehirn seien (ein chemisches Ungleichgewicht, das durch Medikamente wieder „zurechtgerückt“ werden müsse), greift meines Erachtens zu kurz. Das blendet nämlich völlig aus, dass die Natur in Jahrmillionen kaum Funktionsweisen „entwickelt“, die völlig sinnlos sind. Deshalb lohnt sich der Blick auf die Frage: Könnte die Depression selbst eine Funktion haben?

Psychologische Perspektive – der „Streik der Seele“

Viele erfahrene Therapeuten beschreiben Depression als einen Schutz- und Signalmechanismus. Wer dauerhaft über seine Grenzen lebt, in einer Beziehung bleibt, die ihn zerstört, oder in einer Arbeit feststeckt, die krank macht, wird irgendwann „heruntergefahren“. Die Depression erzwingt Stillstand – als eine Art Not-Aus-Schalter der Seele.

Der amerikanische Psychiater Andrew Solomon nannte sie den „Streik der Seele“: eine Verweigerung, unter unerträglichen Bedingungen weiter zu funktionieren. Auch in der tiefenpsychologischen Tradition wird sie gedeutet als Hinweis, dass verdrängte Konflikte und unerfüllte Bedürfnisse endlich Beachtung verlangen.

Viele Patienten empfinden die Depression zunächst als reines Leid. Im Rückblick berichten jedoch nicht wenige, dass diese Phase zum Wendepunkt ihres Lebens wurde: Sie mussten Muster aufgeben, die sie längst krank machten, und fanden zu einem neuen, authentischeren Weg.

Evolutionäre Perspektive – Rückzug als Überlebensvorteil

Statt allein auf die Persönlichkeit oder Gene einzelner Patienten zu schauen, lohnt auch ein Blick auf den stammesgeschichtlichen Kontext. Warum ist die Neigung zur Depression im Laufe der Evolution nicht einfach verschwunden?

Noch immer funktioniert unser Körper nach Prinzipien der Steinzeit. Mechanismen, die damals das Überleben sicherten, können heute krank machen. Ein Beispiel: Die Vorliebe für süß und fett half Jägern und Sammlern, Energiereserven anzulegen. Heute führt sie zu Übergewicht und Diabetes.

Ähnlich könnte es sich mit der Depression verhalten. Aus Sicht der Immunpsychiatrie ist sie eng mit Entzündungsprozessen verknüpft. Krankheiten oder Infektionen aktivieren das Immunsystem, und gleichzeitig tritt bei vielen Menschen eine depressive Symptomatik auf. Der Rückzug aus der Gemeinschaft hatte unter frühen Lebensbedingungen gleich zwei Vorteile:

- Er schützte den Erkrankten, weil Ruhe und Schonung die Heilung förderten.

- Er schützte die Gruppe, weil Ansteckungsgefahr reduziert wurde.

So erklärt sich, warum genetische Faktoren, die eine depressive Reaktion begünstigen, erhalten bleiben konnten. Sie brachten in der Evolution einen Selektionsvorteil.

Beobachtungen an Primaten stützen diese Sicht: Auch Schimpansen zeigen unter Belastung depressive Zustände – Rückzug, Teilnahmslosigkeit, stereotype Bewegungen. Damit wird deutlich: Depression ist kein bloßes Zivilisationsprodukt, sondern ein tief in der Biologie verwurzeltes Muster.

Zwischen Biologie und Lebenssinn

Beide Perspektiven widersprechen sich nicht – sie beleuchten unterschiedliche Ebenen. Auf der individuellen Ebene ist die Depression eine Botschaft: Etwas stimmt im Leben nicht mehr, Bedürfnisse werden übergangen. Auf der evolutionären Ebene erscheint sie als uralter Schutzmechanismus, der in Zeiten von Infektionen und Überlastung die Überlebenschancen erhöhte.

Krankhaft wird die Depression erst, wenn sie zu lange anhält oder in der modernen Gesellschaft fehlgeleitet ist – wenn also die Isolation und der Antriebsmangel nicht mehr heilsam wirken, sondern das Leben dauerhaft blockieren.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Naturheilkunde, Alternativmedizin & Hausmittel

Vorab nochmals ein Wort zu den Medikamenten / Pharmaka: der Markt für Psychopharmaka ist gewaltig und für „Big-Pharma“ ein riesiges Geschäft – das sollte man wissen. Ebenso sollte man wissen, dass auch Psychopharmaka gravierende Nebenwirkungen haben können (siehe auch Strattera). In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen das Interview mit Robert Whitaker zu lesen: Psychopharmaka – Ein Angriff auf die Menschenwürde. Und falls Ihnen das noch nicht reicht: Sehen Sie sich diese Sendung zum Pharmakartell an.

Darüber hinaus habe ich im Artikel: Antidepressiva – Lebensgefährliche Placebos, einige Fakten zusammengetragen. Dort gehe ich auf die gefährlichsten Nebenwirkungen ein. Zu den Risiken kommt noch eine Art Abhängigkeitserkrankung hinzu. Zum Ausdruck kommt das dadurch, dass die Patienten Antidepressiva nicht einfach absetzen können. Aber Achtung! Die Medikation muss, wenn der Arzt das anordnet, langsam ausgeschlichen werden. Andernfalls kommt es zu Symptomen, die als Entzugs-Phänomene bezeichnet werden können.

Da, wie oben beschrieben, manche Wissenschaftler davon ausgehen, dass Entzündungen eine Depression auslösen, hilft es möglicherweise, entzündungsfördernde Faktoren zu bekämpfen. So können beispielsweise schimmlige und feuchte Wohnungen, aber auch eine Fehlernährung die Entzündungen begünstigen.

Ein Testosteronmangel, eine Schilddrüsenunterfunktion, ein niedriger Blutzuckerspiegel und Magen-Darm-Erkrankungen – wie das Reizdarmsyndrom oder Zöliakie – können ebenso Entzündungen hervorrufen. Daher sollten Sie bei einer bestehenden Depression auch immer andere Erkrankungen abklären und behandeln.

Einen neueren Ansatz zur Therapie der Depressionen möchte ich Ihnen ebenfalls noch vorstellen: Ich würde als erstes einmal das Th1-Th2 Verhältnis (hat mit Ihren Blutzellen und dem Immunsystem zu tun) im Blut prüfen lassen (neben weiterer Diagnostik natürlich). Wenn man dieses Verhältnis im Gleichgewicht hat, sind zahlreiche Depressionen verschwunden. Leider wird diese Erkenntnis nicht sehr oft veröffentlicht. Warum? Vielleicht ist das Geschäft mit Psychopharmaka zu lukrativ?

Generell rate ich Betroffenen Patienten auf jeden Fall zu Sport oder „Bewegungsübungen“. Zahlreiche Studien belegen eine Verbesserung, vor allem bei leichten Depressionen und Angststörungen. Auf meiner Webseite zum Fitnesstraining finden Sie ein paar Richtlinien für ein sinnvolles Training.

Was ich Betroffenen ebenso fast immer rate: Lernen Sie mit dem Faktor „Stress“ besser umzugehen. Meist rate ich ein Entspannungsverfahren zu lernen. Mein Favorit: Autogenes Training.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über weitere Verfahren, die hilfreich sein können:

Akupunktur

Einige Studien haben gezeigt, dass Akupunktur eine gewisse Verbesserung der depressiven Symptome bewirken kann, aber die Ergebnisse sind gemischt. Es kann aber eine Unterstützung zu anderen Heilverfahren sein. Zu denken sind vor allem an die Punkte: He 3, Gb 34, Le 3, Le 2, Lu 9, Du 20

Aromatherapie

Einige ätherische Öle, wie Lavendel, Bergamotte, Ylang-Ylang und Kamille, werden häufig mit der Linderung von Stress, Angstzuständen und depressiven Symptomen in Verbindung gebracht. Das Einatmen dieser Düfte kann den limbischen Bereich des Gehirns stimulieren, der für Emotionen und das Gedächtnis zuständig ist, und dadurch das Stimmungsgefühl beeinflusst.

Schnelle Hilfe bietet: 1 bis 2 Tropfen Bergamotte auf ein Taschentuch; in der Duftlampe: 5 Tropfen Bergamotte, 1 Tropfen Ginster und 1 Tropfen Angelikawurzel;

Bachblüten

Der britische Arzt Dr. Edward Bach entwickelte diese Therapie in den 1930er Jahren und identifizierte 38 verschiedene Blütenessenzen, die jeweils mit spezifischen emotionalen Zuständen in Verbindung gebracht werden. Einige der Blütenessenzen, die bei Depressionen verwendet werden können, sind zum Beispiel „Gentian“ für Mutlosigkeit und Entmutigung, „Mustard“ für tiefe Traurigkeit ohne erkennbaren Grund und „Sweet Chestnut“ für extreme Verzweiflung.

Ernährung

Ein Zusammenhang zwischen Ernährung und Depressionen gilt für mich inzwischen auch als „gesichert“, wie ich u.a. im Beitrag „Depressionen durch Vitalstoffmängel“ zeige. Stellen Sie Ihre Ernährung auf eine gesunde Ernährung um. Süßigkeiten, Fast-Food und Weißmehlprodukte machen schlapp und müde. Dagegen kann eine lecithinreiche Ernährung vor Depressionen schützen, aber auch eine Ernährung in der das SAM-e enthalten ist – und das sind vor allem „gute Proteinquellen“. Generell können wir sagen: mehr gute Proteine und das bedeutet quasi auch: weniger Kohlenhydrate.

Eine kohlenhydratarme Ernährung fördert Depressionen; aber: In diesem Zusammenhang sollte auch an eine Glutenintoleranz gedacht werden. Ein im New England Journal der Medizin erschienener Beitrag zählt 55 Erkrankungen auf, bei denen Gluten eine Rolle spielt. Dazu gehört auch die Depression. Mehr zum „Glutenproblem“ finden Sie in meinem Beitrag zur Zöliakie.

Getränke: Hier spielt das Thema Zucker und auch Süßstoffe eine Rolle. In einer 2014 veröffentlichten Studie wurde zum Beispiel ein Zusammenhang zwischen gesüßten Getränken (sowohl mit Zucker als auch künstlich gesüßt) und einem erhöhten Depressionsrisiko hergestellt. Diejenigen, die mehr als vier Dosen oder Gläser Limonade pro Tag tranken, hatten ein um 30 % höheres Depressionsrisiko als diejenigen, die keinerlei gesüßte Getränke konsumierten. Interessanterweise waren sogenannte „Fruchtsäfte“ sogar noch gefährlicher. Die gleiche Menge an gesüßten Fruchtgetränken (vier Gläser) war mit einem 38 % höheren Depressionsrisiko verbunden.

Als Therapieverfahren kann ich das Fasten empfehlen; mehr dazu in meinem Beitrag: Fasten gegen Depression und „Hungern“ kann gegen Depressionen wirken.

Homöopathie

Auch hier gilt: Die Homöopathie kann gut unterstützen und in bestimmten Fällen auch heilen – vor allem wenn es eine „Causa“ gibt – also eine Ursache, die der Homöopathie zugänglich ist. Sie werden allerdings einen versierten Homöopathen benötigen, der Sie begleitet. Hier kann ich nur einige wenige Ideen geben:

- Dpression vor allme durch Kummer und Sorgen: Acidum phosphoricum D4

- ausgeprägte morgentliche Antriebslosigkeit: Silicea D6 / D12

- Angst vorm Alleinsein: Calcium carbonicum Hahnemanni D30 oder Pulsatilla D4

Aus dem Bereich der Komplexmittel-Homöopathie setze ich gerne auf die Mittel der Firma Regena (sogenannte Regenaplexe).

Wichtige Mittel sind das Regenaplex 27c/I und das Regenaplex 27c/II, die beide als das „homöopathische Antidepressivum“ gelten. Dazu kann gut das Regenaplex 109 geben (Kopf-Drüsen-Sklerosemittel, ebenso wie Gedächtnisschwäche und Epiphysenregeneration und Hypophysenregenration). Zur allgemeinen Entgiftung gebe man vor dem Schlafen Regenaplex 510a.

Heilpflanzen

Für das Johanniskraut und die Rauwolfiawurzel liegen positive Studiendaten (positive Monographie der Kommission E) vor.

Laut einiger Studien wirkt Johanniskraut effektiver bei Depressionen als ein anerkanntes Antidepressivum (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16160619), ebenso auch Echter Lavendel.

Gute Erfahrungen liegen auch mit folgenden Heilpflanzen vor: Engelwurz (Vorsicht bei Diabetes), Taiga Wurzel und Kava-Kava. Ginseng wirkt übrigens positiv auf das Th1-Th2 Verhältnis.

Mein Rat: Johanniskraut wäre das Mittel der Wahl. Die Baldrianwurzel verkürzt den Wirkungseintritt des Johanniskrauts. Zudem rate ich weitere Heilpflanzen einzusetzen, denn Patienten haben nur in den seltensten Fällen nur eine „Depression“. Macht der Kreislauf Probleme so denke man auch an Weißdorn, Rosmarin oder Thymian. Spielen unterschwellig Wut und Zorn eine Rolle, braucht es sicher Bitterstoffe dazu wie Wermut, Tausendgüldenkraut oder Engelwurz. Eine Leberbelastung ist auch nicht selten! Diese zeigt sich aber nicht unbedingt im Blutbild. In diesen Fällen braucht es auch Mariendistel, Artischocke oder Löwenzahn.

Orthomolekular-Medizin

In der Praxis sehe ich fast immer bei Depressionen auch einen Vitaminmangel oder Mineralstoffmangel. Bei den Mineraltsoffen steht das Magnesium an erster Stelle. Alles zum Magnesium finden Sie in meinem Beitrag „Für was ist Magnesium alles gut?“

Sogar eine Nahrungsmittel-Unverträglichkeit kann mit einer Depression in Zusammenhang stehen.

Personen die Antidepressiva nehmen profitieren zusätzlich von der Einnahme der Eicosapentaen-Säure (eine Omega-3-Fettsäure, Omega3-Öle). 1000-2000mg täglich verbessern den Allgemeinzustand und das Befinden der Patienten zwar minimal, aber doch signifikant (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21931319).

Ebenso sollte der Folsäurespiegel bestimmt werden. Wenn Sie zu wenig Folsäure haben, erhöht sich das Risiko für einen depressiven Schub um das 13-fache. Vorsicht: der Vitamin B-12-Spiegel sollte bei Folsäurezufuhr kontrolliert werden. Bei Depressionen rate ich generell fast immer zu Vitamin B12. Man sollte prüfen, ob nicht gleich ein Vitamin-B-Komplex angezeigt ist, denn auch das Vitamin B6 ist wichtig.

Was auch geprüft werden sollte: Der Vitamin D Spiegel. Der Zusammenhang zwischen einem Vitamin D Mangel und Depressionen gilt durch Studien für mich als gesichert. Ausführlich lesen Sie in meinem Buch dazu: Die Vitamin D Therapie.

Ein Tryptophanmangel bedeutet weniger Serotonin im Blut. L-Tryptophan kann also helfen, aber ich habe da bedenken, vor allem bei Patienten mit chronischen Entzündungen. Hier kann die Gabe von Tryptophan zu mehr Beschwerden (Schmerzen) führen.

Ein bei Depressionen völlig unterschätzte Substanz ist die Einnahme des Stoffwechselprodukts S-Adenosylmethionin (SAM-e). Es wirkt recht gut bei Depressionen und anderen bestimmten psychischen Störungen. Allerdings ist auch dieses Mittel nicht ganz frei von möglichen Nebenwirkungen, aber ich halte es für „wirkungsvoller“ als die meisten Antidepressiva. Gleiches gilt auch für das 5-HTP.

Säure-Basen-Haushalt

Der menschliche Stoffwechsel arbeitet nur zuverlässig, wenn das innere Milieu stimmt. Schon kleine Verschiebungen im Säure-Basen-Gleichgewicht können Müdigkeit, Reizbarkeit und depressive Verstimmungen verstärken.

Überschüssige Säuren entstehen vor allem durch Stress, Bewegungsmangel und eine Ernährung mit viel Zucker, Fleisch und Kaffee. Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium wirken hier wie natürliche Puffer: Sie fangen Säuren ab und stabilisieren gleichzeitig die Nerven.

Basenreiche Lebensmittel sind die wichtigste Grundlage, doch es gibt einfache zusätzliche Möglichkeiten:

- Morgens ein Glas warmes Wasser mit etwas Natron kann den Säureüberschuss im Magen abpuffern.

- Ein Basenbad am Abend unterstützt die Ausscheidung über die Haut und wirkt zugleich entspannend.

- Tägliche Bewegung an der frischen Luft fördert die Atmung – und über die Lunge scheiden wir ebenfalls Säuren aus.

Viele Patienten berichten, dass sie ruhiger schlafen und sich ausgeglichener fühlen, sobald der Stoffwechsel entlastet ist. Der Säure-Basen-Haushalt ist also nicht nur ein „Randthema der Naturheilkunde“, sondern ein wichtiger Baustein für seelisches Gleichgewicht.

Schüssler-Salze

Schüssler Salze sind für mich höchstens eine Ergänzung zu den anderen Maßnahmen. An folgende Schüssler Salze könnte gedacht werden:

Sport und Bewegung

Bewegung ist einer der am meisten unterschätzten Aspekte – vor allem auch in Bezug auf Depressionen! Ein Überblick über 97 Studien und Meta-Analysen zu diesem Thema ergab, dass körperliche Betätigung 1,5-mal wirksamer für die psychische Gesundheit ist, als die „besten Medikamente“ oder „Beratungen“. Die Vorteile zeigten sich innerhalb von 12 Wochen. Die Autoren der Übersichtsarbeit fordern Ärzte auf, Bewegung als erste Behandlungsmethode zu verschreiben. Alles klar? (Studie dazu: https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/03/02/bjsports-2022-106195)

Eine weitere Übersichtsarbeit (die den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und dem Depressionsrisiko untersuchte) zeigte, dass es eine dosisabhängige Reaktion gibt. Im Vergleich zu denjenigen, die sich nicht bewegten, verringerte sich das Depressionsrisiko bei Personen, die die Hälfte der empfohlenen Menge an körperlicher Aktivität ausübten, um 18 %. Bei denjenigen, die das empfohlene Maß erreichten, sank das Risiko um 25 %. In diese Überprüfung wurden Studien aus der ganzen Welt einbezogen, die bis Dezember 2020 veröffentlicht wurden. Insgesamt wurden 15 Studien mit insgesamt 191.130 Teilnehmern einbezogen (Studie unter: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2790780)

Es ist völlig klar: Körperliche Fitness wirkt sich positiv auf Ihre psychische Gesundheit aus.

Jetzt bleibt natürlich die Frage: welche Bewegung, welcher Sport?

Die meisten „offiziellen“ Empfehlungen bewegen sich in dem Bereich, den auch ich empfehle: 120 bis 300 Minuten mäßig intensiver Bewegung oder 75 bis 150 Minuten intensiver körperlicher Betätigung pro Woche. Wobei Schmerzpatienten sich sehr moderat bewegen sollten. Ich rate sowieso dazu parallel die Sache mit den Schmerzen anzugehen. Das Thema „Entzündungen“ hatte ich weiter oben dazu ja angesprochen.

Mein Rat: Wenn Sie bisher vor allem sitzen und sich wenig bewegt haben, so beginnen mit Spaziergängen. Das kann so wenig sein, wie nur 10 Minuten am Tag. Damit kommen Sie pro Woche bereits auf 70 Minuten! Ergänzen Sie dies um weitere 10 Minuten Beweglichkeitstraining pro Tag und Sie sind bereits bei 140 Minuten. Denken Sie daran: die meisten Menschen verbringen ca. 3 Stunden PRO TAG vor der Glotze / Handy / Tablett / Pc. Da werden Sie ja wohl 2 mal 10 Minuten hinbekommen. Mehr zum Thema Beweglichkeit hier: https://www.der-fitnessberater.de/beweglichkeit-stretching/

Bewährt haben sich außerdem die chinesische Kampfkunst TaiChi und die Bewegungsübungen des Yoga (Studie unter: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21358389).

Gespräche, Meditation

Wer unter Depressionen leidet, trägt oft eine Schwere in sich, die sich allein kaum lösen lässt. Gespräche können hier eine große Entlastung sein – sei es in einer Therapie oder auch im vertrauten Austausch mit Menschen, die zuhören, ohne zu urteilen. So entsteht Raum, alte Verletzungen oder blockierende Gedankenmuster zu erkennen und Schritt für Schritt zu verändern.

Meditation und Achtsamkeit sind ein zweiter Weg: Statt im Karussell negativer Gedanken gefangen zu bleiben, lernen Betroffene, den Geist zur Ruhe zu bringen. Schon wenige Minuten täglicher Übung können helfen, Abstand zu Grübeleien zu gewinnen und den Blick wieder für kleine, positive Erfahrungen zu öffnen – sei es ein bewusst wahrgenommener Atemzug, ein freundliches Gespräch oder ein kurzer Moment in der Natur.

Studien bestätigen, dass Achtsamkeits- und Meditationsübungen depressive Symptome lindern und Rückfälle verhindern können (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22125187).

Störfelder

Auch sogenannte Störfelder können Depressionen verstärken. Häufig liegen sie im Zahn- und Kieferbereich (tote Zähne, chronische Entzündungen, Kieferostitis), in alten Narben oder in chronischen Infekten wie Mandeln und Nebenhöhlen. Solche Dauerreize belasten das Immunsystem, halten Entzündungen aktiv und können über das Nervensystem Stimmung und Antrieb beeinträchtigen.

Eine Abklärung beim biologischen Zahnarzt, Neuraltherapie an Narben oder die Behandlung chronischer Infekte kann deshalb sinnvoll sein – besonders dann, wenn andere Therapien kaum greifen.

Sonstiges

Ein Lichtwecker, sowie eine Lichttherapie können eine Hilfestellung sein.

Rotlicht: Rotlichttherapie, auch bekannt als Photobiomodulationstherapie, hat in einigen Studien vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Depressionen gezeigt! Die Theorie dahinter ist, dass bestimmte Wellenlängen des roten Lichts die Zellaktivität im Gehirn stimulieren können, was zu positiven Auswirkungen auf die Stimmung führen kann. In einer Studie aus dem Jahr 2018, veröffentlicht in JAMA Psychiatry, wurden beispielsweise Patienten mit schweren depressiven Störungen einer Rotlichttherapie unterzogen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Therapie sowohl die Schwere der Depression als auch die Schlafqualität verbessern konnte. Ich rate zu Rotlicht, welches direkt auf die Stirn gerichtet ist. Ausführlich zur Rotlichttherapie hier: Rotlichttherapie – Die unterschätzte Heilwirkung

Schlaf: Achten Sie darauf in völlig abgedunkelten Räumen zu schlafen, denn auch Nachtbeleuchtungen fördern Depressionen.

Sollten der Patient Medikamente einnehmen, sollten diese geprüft werden, ob die Depression nicht eine Nebenwirkung eines der Medikamente ist!

weitere hilfreiche Heilverfahren:

- Herzkohärenztraining

- EMDR (neuroemotionale Integration durch Augenbewegung

- Sport (auch: Medizinische Trainingstherapie)

- Fasten gegen Depression

In meinem Beitrag: „Bei Depression der Seele Gutes tun“ finden Sie ein paar weitere Gedanken zum Umgang mit Depressionen.

Zum weiterlesen: Angstzustände – Demotivation – Energielosigkeit – Entspannung – Gedächtnisschwäche – Leistungssteigerung – Kohlenhydratarme Ernährung fördert Depression und vor allem auch: Bei Depression der Seele etwas Gutes tun.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Beitragsbild: 123rf.com – Sergey Nivens

Dieser Beitrag wurde letztmalig ergänzt am 17.8.2025

Rene Gräber:

Rene Gräber:

Ihre Hilfe für die Naturheilkunde und eine menschliche Medizin! Dieser Blog ist vollkommen unabhängig, überparteilich und kostenfrei (keine Paywall). Ich (René Gräber) investiere allerdings viel Zeit, Geld und Arbeit, um ihnen Beiträge jenseits des "Medizin-Mainstreams" anbieten zu können. Ich freue mich daher über jede Unterstützung! Helfen Sie bitte mit! Setzen Sie zum Beispiel einen Link zu diesem Beitrag oder unterstützen Sie diese Arbeit mit Geld. Für mehr Informationen klicken Sie bitte HIER.

Rene Gräber:

Rene Gräber: