Nierenschwäche und Niereninsuffizienz – Naturheilkunde und Hausmittel die helfen…

Aus der Naturheilpraxis von René Gräber / Kategorie: Nierenprobleme

Wenn die Nieren streiken, wird der Körper langsam zur Giftmülldeponie. Das klingt drastisch – ist aber bittere Realität. Viele merken es erst, wenn der Schaden kaum noch rückgängig zu machen ist. Kein Schmerz, kein Alarmsignal, kein Fieber. Nur ein schleichender Verlust an Energie, Konzentration und Wohlbefinden. Und irgendwann steht die Diagnose im Raum: chronische Niereninsuffizienz.

Über zehn Prozent der Weltbevölkerung sind betroffen – Tendenz steigend. Die Gründe? Bluthochdruck, Diabetes, Schmerzmittel, Umweltgifte, schlechte Ernährung, Schwermetalle, zu wenig Wasser. Es ist ein Krankheitsbild, das zeigt, wie sehr moderne Lebensweise, Pharmakotherapie und Giftbelastung den Körper in die Knie zwingen.

In diesem Beitrag zeige ich, worauf Sie achten sollten, wie sich die Warnzeichen erkennen lassen – und welche naturheilkundlichen Verfahren sich bewährt haben: Ernährung, Heilpflanzen, Urtinkturen, Basenregulation, anthroposophische Mittel, Vitalstoffe. Auch auf die oft unterschätzten Zahnherde gehe ich ein.

Denn eins ist sicher: Wer seine Nieren früh unterstützt, kann sich viel Leid ersparen – und unter Umständen sogar der Dialyse entkommen.

Was ist eine Nierenschwäche?

Von einer Nierenschwäche (medizinisch genauer: Niereninsuffizienz), spricht man, wenn die Filter- und Ausscheidungsfunktion der Niere allmählich nachlässt. Die Niere schafft es dann nicht mehr, harnpflichtige Substanzen aus dem Blut zu entfernen – also genau jene Abbauprodukte, die den Körper bei Anreicherung innerlich vergiften.

Wird nichts unternommen, droht ein vollständiges Versagen der Nierenfunktion – ein akut lebensbedrohlicher Zustand. Dabei unterscheidet man zwei Formen:

- Akutes Nierenversagen – plötzlich, meist reversibel

- Chronische Niereninsuffizienz – schleichend, meist irreversibel

In Deutschland gelten rund 60.000 Menschen als betroffen – weltweit leiden laut Schätzungen über 10 Prozent der Bevölkerung an einem chronischen Nierenversagen. Die Tendenz ist steigend.

- Hauptursachen sind andere Grunderkrankungen, die die Niere über Jahre hinweg schädigen. Dazu gehören vor allem:

- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

- Hypertonie (Bluthochdruck)

- Chronische Infektionen (z. B. interstitielle Nephritis)

- Nierenentzündungen (Glomerulonephritis)

- Harnwegsinfekte, Tumoren, Zystennieren

Aber auch der Lebensstil trägt massiv zur Belastung bei. Ein Klassiker: die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln – Ibuprofen, Diclofenac, ASS, Paracetamol. Über Jahre angewendet, fördern sie still und schleichend die Zerstörung des Nierengewebes.

Hinzu kommen toxische Umweltfaktoren: Pestizide, Schwermetalle, chemisch veränderte Lebensmittel – vor allem organochlorierte Verbindungen, wie sie in konventioneller Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Eine Studie aus dem Jahr 2014 belegte, dass Menschen in ländlichen Anbaugebieten ärmerer Länder besonders stark betroffen sind – weil sie täglich mit diesen Substanzen in Kontakt stehen.

Auch chronischer Flüssigkeitsmangel ist ein unterschätzter Risikofaktor. Wer dauerhaft zu wenig trinkt, verdickt das Blut, stört die Durchblutung der Niere – und schwächt ihre Filterleistung langfristig.

Fazit: Während sich akute Nierenschäden unter günstigen Bedingungen noch rückbilden können, sind chronische Schädigungen meist irreparabel. Je früher erkannt und gegengesteuert wird, desto größer ist die Chance, die Restfunktion zu stabilisieren – oder sogar wieder zu verbessern.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:

Ursachen der Nierenschwäche – was die Niere krank macht

Die chronische Niereninsuffizienz ist selten eine „isolierte“ Erkrankung. In den allermeisten Fällen ist sie die Spätfolge einer jahrelangen Überlastung – durch Stoffwechselstörungen, Entzündungen, Medikamente oder Umweltgifte.

Man kann die Ursachen grob in drei Gruppen einteilen:

1. Innere Grunderkrankungen

Die häufigsten Verursacher sind bekannte Volkskrankheiten:

- Diabetes mellitus – dauerhaft erhöhter Blutzucker schädigt die feinen Blutgefäße in den Nierenkörperchen

- Bluthochdruck (Hypertonie) – zerstört die Gefäßarchitektur der Niere durch chronischen Überdruck

- Glomerulonephritis – entzündliche Prozesse in den Filtereinheiten der Niere

- Harnwegsinfekte – vor allem chronisch oder wiederkehrend

- Zystennieren, Tumoren, Autoimmunerkrankungen – je nach Verlauf und Lokalisation

Diese Erkrankungen führen oft über Jahre hinweg zur sogenannten nephrosklerotischen Schrumpfniere – also zum strukturellen Funktionsverlust.

2. Toxische Belastung & Medikamentenschäden

Die stillen Saboteure: Medikamente und Umweltgifte. Am häufigsten:

- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen, Diclofenac, ASS – weit verbreitet, nierentoxisch bei Dauergebrauch

- Antibiotika, Kontrastmittel, bestimmte Chemotherapeutika – hoch belastend, besonders bei Mehrfachexposition

- Amalgam, Blei, Cadmium, Quecksilber – typische Nierengifte, oft über Jahrzehnte eingelagert

- Pestizide & Herbizide, insbesondere chlororganische Verbindungen – in Studien klar mit Nierenversagen assoziiert

Was viele vergessen: Auch scheinbar „kleine Dosen“ summieren sich. Gerade die Niere, die täglich mehrere hundert Liter Primärharn filtert, hat kaum Schutz vor dauerhafter Mikrodosierung aus Nahrung, Luft, Wasser und Medikamenten.

3. Lebensstil & Mangelfaktoren

- Flüssigkeitsmangel – zu wenig trinken = zu wenig Filtration

- Eiweißreiche Ernährung – bei entsprechender Vorbelastung kritisch

- Übergewicht, Bewegungsmangel, Insulinresistenz – fördern still Entzündung und Gefäßschäden

- Rauchen – mindert die Durchblutung der Niere, erhöht das Risiko für Proteinurie deutlich

- Mangelernährung, v. a. bei Senioren oder Essgestörten

Auch psychosoziale Faktoren wie Dauerstress, emotionale Unterdrückung oder traumatische Erfahrungen können über hormonelle Regelkreise (RAAS, Cortisol) langfristig die Nieren belasten.

Fazit: Die Nierenschwäche fällt nicht vom Himmel. Sie ist das Resultat aus jahrzehntelanger Überforderung, Belastung und kompensatorischer Hochleistung. Wer früh gegensteuert, kann viel aufhalten – manchmal sogar umkehren.

Symptome der Niereninsuffizienz

Betroffene merken meist lange nicht, dass die Nieren nur noch eingeschränkt arbeiten. Das Organ ist in weitem Umfang in der Lage, die Störung durch eine gesteigerte Funktion der noch tätigen Bereiche zu kompensieren.

Häufig liegen die Symptome der Grunderkrankung im Vordergrund, sie überlagern die Anzeichen eines drohenden Versagens. Wie bei einem akuten Nierenversagen reichern sich die nicht mehr ausgeschiedenen Giftstoffe im Blutkreislauf an.

Allgemeine, nicht spezifische Anzeichen sind Müdigkeit, rasche körperliche Erschöpfung, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit (zum Teil mit Erbrechen) und ein gesteigerter nächtlicher Harndrang (mit jedoch geringen Ausscheidungen).

Die Folgen der mangelnden Ausscheidung sind zum einen Wassereinlagerungen (Ödeme) im Körper (z.B. an den Beinen, im Bereich der Lunge), zum anderen eine zunehmende Anreicherung mit Elektrolyten, die die Funktion des Herzens beeinträchtigen können (Herzrhythmusstörungen).

Gleichzeitig werden diese Folgeerkrankungen schlechter verkraftet. Das Risiko daran zu versterben erhöht sich, wie auch die Lebenserwartung im Ganzen herabgesetzt ist.

Meistens unterscheiden Ärzte 5 Stadien der Niereninsuffizienz. Im Stadium I ist die glomeruläre Filtration-Rate (GFR) mit 120 ml pro Minute noch normal, nimmt aber mit den folgenden Stadien ab (Oligurie). Im Stadium V sinkt die GFR auf unter 15 ml Urin pro Minute. Das fast vollständige Versiegen der Harn-Produktion wird dann als Anurie bezeichnet.

Betroffene klagen im weit fortgeschrittenen Stadium über Luftnot (auch in Ruhe), Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Obstipation = Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen), spürbarem Herzstolpern, Unruhe und Schlafprobleme. Hinzutreten Brustschmerzen und und es entsteht eine Hypertonie. Die Patienten können nur schlecht schlafen und sind deswegen tagsüber unkonzentriert.

Die Anreicherung des Blutes mit harnpflichtigen Substanzen führt zu einem veränderten Hautbild. Neben ödematös geschwollenen Bereichen kann die Hautfarbe bräunlich-gelb verändert sein. Es zeigen sich Ablagerungen oder ein zum Teil unstillbarer Juckreiz. Auch der Urin selbst ist verändert.

Durch Wasserentzug wird er stark konzentriert und riecht streng, die Farbe ist dunkelbraun bis rotbraun (Hinweis auf Urämie = Blut im Urin), ausgeschiedene Eiweiße zeigen sich in Form von Schaumauflagen im ausgeschiedenen Harn (= Eiweiß im Urin).

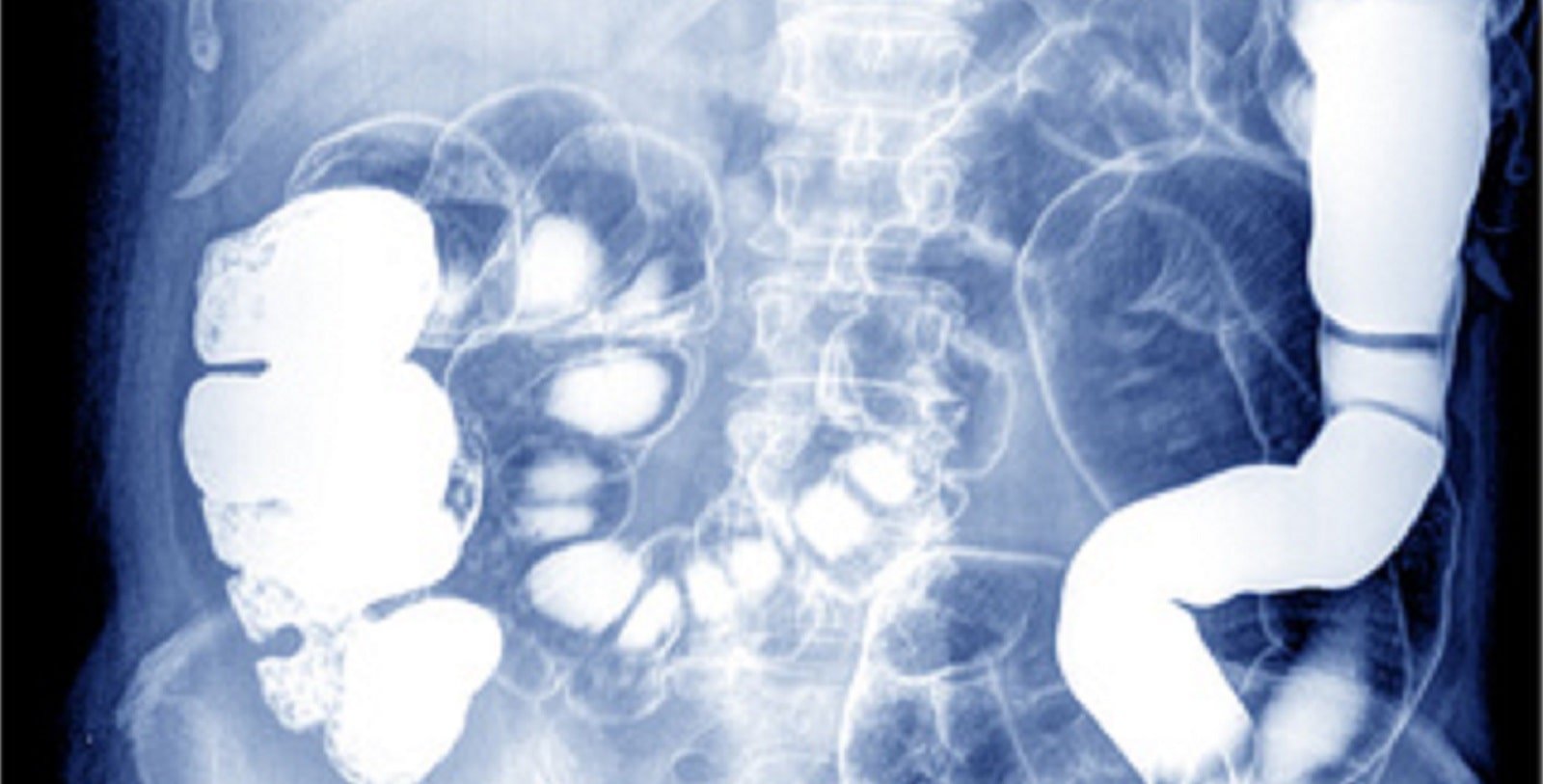

Diagnose – Was die Nierenfunktion verrät

Die Diagnose einer Nierenschwäche beginnt klassisch mit der Anamnese und der körperlichen Untersuchung. Entscheidend sind aber vor allem Blut- und Urinwerte, die früh Hinweise auf eine nachlassende Nierenfunktion liefern können – lange bevor sich spürbare Beschwerden zeigen.

Im Blut steigen typische Abbauprodukte des Eiweißstoffwechsels: Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure. Vor allem der Kreatininwert dient als Richtwert für die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate (GFR) – also die Fähigkeit der Niere, das Blut zu reinigen. Sinkt die GFR unter 60 ml/min, spricht man von einer chronischen Niereninsuffizienz.

Auch die Elektrolyte sind relevant: Kalium, Natrium, Phosphat und Kalzium müssen im Gleichgewicht bleiben. Die geschwächte Niere verliert jedoch zunehmend die Fähigkeit, diese Stoffe auszubalancieren – was das Herz, die Gefäße und das Nervensystem belasten kann.

Eine Urinuntersuchung zeigt, ob Eiweiß, Blut oder sogenannte Zylinder (Zellreste aus den Nierentubuli) ausgeschieden werden. Bei stark geschädigter Niere ist der Urin oft schaumig, dunkel verfärbt und stark konzentriert.

In manchen Fällen liefert auch ein Ultraschall wertvolle Hinweise: geschrumpfte Nieren, Zysten oder Verkalkungen können auf chronische Prozesse hindeuten. Bei unklarer Ursache wird gelegentlich eine Biopsie durchgeführt.

Ebenfalls wichtig: die Blutgasanalyse. Sie zeigt, ob der Körper noch in der Lage ist, den Säure-Basen-Haushalt zu regulieren – ein kritischer Punkt bei fortgeschrittener Nierenschwäche.

Auch interessant: Entgiftungsfunktionen und Blutreinigung über die Niere.

Schulmedizinische Therapie: stabilisieren, nicht heilen.

In der konventionellen Medizin zielt die Behandlung der Nierenschwäche darauf ab, das Fortschreiten zu verlangsamen und die Symptome zu kontrollieren. Eine Heilung ist in den meisten Fällen nicht mehr möglich – vor allem dann nicht, wenn der Gewebeschaden bereits fortgeschritten ist.

Die Therapie orientiert sich am Stadium der Erkrankung und an den Grunderkrankungen – vor allem Bluthochdruck, Diabetes und Autoimmunprozessen. Meist kommen mehrere Standardmaßnahmen zum Einsatz:

- Blutdrucksenkung, oft mit ACE-Hemmern oder Sartanen

- Diuretika gegen Wassereinlagerungen

- Eiweißarme Diät, um harnpflichtige Substanzen zu reduzieren

- Phosphatbinder, wenn die Nieren das Phosphat nicht mehr ausscheiden

- Reduktion der Kaliumzufuhr, um Herzrhythmusstörungen zu vermeiden

- Strenge Trinkmengenregelung im fortgeschrittenen Stadium

Ziel ist es, die Nierenfunktion möglichst lange zu erhalten – doch in vielen Fällen schreitet der Prozess schleichend weiter.

Spätestens im Stadium 4 oder 5 stehen schwerwiegende Entscheidungen an: Dialyse oder Transplantation. Beides ist belastend – körperlich, psychisch, finanziell. Und beides verändert das Leben radikal.

Hinzu kommt: Viele Medikamente, die zur Symptomkontrolle eingesetzt werden, bringen neue Probleme mit sich. Phosphatbinder etwa können den Magen reizen, Vitaminspiegel senken und die Darmflora stören.

Die Schulmedizin reagiert – aber sie reguliert, statt zu regenerieren. Den Stoffwechsel zu entlasten, Entzündungsherde zu reduzieren und die Ausscheidungsorgane ganzheitlich zu unterstützen – das kommt im klinischen Alltag kaum vor. Dabei wäre genau das entscheidend, um der Niere Raum zur Erholung zu geben.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Sprache der Symptome

Krankheit ist nicht nur Biochemie. Der Körper spricht. Und manchmal flüstert er lange, bevor er schreit. Die Nieren sind – neben der Leber – unsere wichtigsten Filterorgane. Doch sie tun mehr als Blut reinigen. Sie sind sensibel für alles, was wir nicht „ausscheiden“ können: Groll, Ängste, alte Geschichten, toxische Beziehungen.

Die Psychosomatikerin Louise Hay bringt es auf eine klare Formel:

Nierenprobleme stehen für Kritik, Enttäuschung, Versagen, Scham, Angst vor der Zukunft.

Wer sich ständig überfordert, sich nicht abgrenzen kann oder sich selbst verurteilt, belastet seine Nieren nicht nur symbolisch. Auch das Sprichwort „Das geht mir an die Nieren“ kommt nicht von ungefähr.

Ich sehe in der Praxis oft, dass sich Nierenerkrankungen bei Menschen entwickeln, die „alles schlucken“, sich nicht wehren, nicht loslassen. Die Vergangenheit wird zum inneren Dauergift. Und genau das zeigen die Laborwerte dann auch irgendwann.

Das bedeutet nicht, dass jede Nierenschwäche psychisch „gemacht“ ist. Aber es lohnt sich, die Frage zu stellen:

Was kann ich nicht mehr loslassen? Wo bin ich in einem falschen Leben gelandet? Wo fehlt mir der Mut zur Klarheit – nach innen wie außen?

Manchmal beginnt Heilung nicht mit einem Medikament, sondern mit einem Satz. Und mit dem Entschluss, aufzuräumen – innerlich wie äußerlich.

Naturheilkunde, Alternativmedizin & Hausmittel

Wenn Patienten mit einer beginnenden oder fortgeschrittenen Nierenschwäche zu mir kommen, staune ich manchmal, womit man die Nieren noch zusätzlich quält – ganz ohne es zu merken.

Da ist zum einen die Ernährung: Zucker, Fertigprodukte, zu viel tierisches Eiweiß – alles ganz „normal“, aber für die Nieren eine Dauerbelastung. Und je geschwächter das Organ, desto drastischer wirken diese Alltagsgifte.

Dann die Medikamente: Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol – oft wie Bonbons eingenommen, dabei hochgradig nierenschädigend, vor allem bei Dauereinnahme. Viele wissen nicht, dass ausgerechnet die Schmerzmittel, die ihnen helfen sollen, leise an der Nierenfunktion sägen.

Und drittens: Rauchen. Ein Klassiker, der längst nicht mehr nur die Lunge betrifft. Nikotin, Teerstoffe und die kardiovaskuläre Belastung durch das Rauchen setzen auch den Nieren zu – massiv.

Bevor ich also an Heilpflanzen, Vitalstoffe oder anthroposophische Mittel denke, geht es immer zuerst um diese drei Grundpfeiler: Essen, Medikamente, Lebensstil. Wer hier aufräumt, hat die erste große Entlastung schon geschafft. Und oft ist das der Moment, an dem der Körper aufatmet – und die Nieren zum ersten Mal eine Chance zur Regeneration bekommen.

Ernährung bei Nierenschwäche

Eine angepasste Ernährung ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um den Verlauf einer chronischen Nierenschwäche zu verlangsamen. Entscheidend ist, die Niere zu entlasten, ohne den Körper zu unterversorgen. Denn gerade bei fortschreitender Einschränkung der Filterfunktion kommt es schnell zu einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel.

Weniger, aber hochwertiges Eiweiß:

Bei chronischer Niereninsuffizienz empfehle ich eine eiweißreduzierte, aber bedarfsdeckende Ernährung – abhängig vom Stadium.

- In den frühen Stadien genügt es meist, den Eiweißkonsum leicht zu drosseln.

- Bei stärkerer Einschränkung (< GFR 45) wird meist eine gezielte Reduktion auf 0,6–0,8 g/kg Körpergewicht pro Tag empfohlen.

Wichtig: Das Eiweiß sollte eine hohe biologische Wertigkeit haben – etwa durch eine clevere Kombination aus pflanzlichen und tierischen Quellen wie Hülsenfrüchte + Getreide, gelegentlich Ei, fettarmer Joghurt oder etwas Fisch (wenn medizinisch vertretbar).

Weniger Salz, weniger Phosphat: Salz erhöht den Blutdruck und fördert Wassereinlagerungen – zwei Risikofaktoren für die Nieren.

Ziel: maximal 5 g Kochsalz pro Tag. Besser selbst kochen, statt auf Fertigprodukte zurückzugreifen.

Phosphat belastet den Mineralhaushalt, vor allem bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz.

Keine Cola, keine Schmelzkäseprodukte, kein Fast Food! Achten Sie auf E-Zusatzstoffe E 338–E 343.

Kalium im Blick behalten: Obst und Gemüse sind gesund – aber bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz kann der Kaliumspiegel steigen.

Empfehlung: Kaliumarme Sorten bevorzugen (z. B. Zucchini, Apfel, Blumenkohl, Gurke); stark kaliumreiche Gemüse (Tomaten, Spinat, Avocado) ggf. blanchieren und Kochwasser verwerfen; regelmäßige Laborkontrollen zum Kaliumwert sind sinnvoll.

Mehr Ballaststoffe, weniger Zucker: Eine pflanzenbetonte Ernährung mit viel frischem Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorn (in Maßen) und hochwertigen Pflanzenölen wirkt entzündungshemmend, reguliert den Blutzucker – und unterstützt auch das Darmmikrobiom, das bei Nierenerkrankungen zunehmend in den Fokus rückt. Gleichzeitig: Weniger Haushaltszucker, Weißmehlprodukte und versteckte Zucker in Snacks und Getränken.

Ausreichend trinken – aber angepasst: In frühen Stadien hilft eine gute Flüssigkeitszufuhr, um Stoffwechselprodukte besser auszuscheiden.

Faustregel: ca. 1,5 bis 2 Liter täglich – je nach Stadium und Blutdrucklage.

Im Spätstadium (z. B. bei Herzschwäche oder ausgeprägten Ödemen) kann eine Trinkmengenbegrenzung notwendig sein – bitte individuell mit dem Arzt abstimmen.

Fazit zur Ernährung: die Ernährung bei Nierenschwäche ist keine Null-Diät – sondern eine gezielte Anpassung. Sie schützt, was noch da ist, und kann helfen, Medikamente zu reduzieren oder eine Dialyse hinauszuzögern. Entscheidend ist die individuelle Beratung, idealerweise durch einen erfahrenen Therapeuten oder eine qualifizierte Ernährungsberatung.

Fasten – entlastend oder riskant für die Nieren?

Kaum eine naturheilkundliche Maßnahme wirkt so tief wie das Fasten. Es entgiftet, reguliert den Stoffwechsel, reduziert Entzündungen, senkt den Blutdruck – eigentlich ideale Voraussetzungen, um auch die Nieren zu entlasten. Und doch ist Vorsicht geboten. Denn nicht jede Form von Fasten ist bei eingeschränkter Nierenfunktion geeignet.

Entscheidend ist das Stadium.

Bei beginnender Nierenschwäche – also GFR > 45 ml/min – kann modifiziertes Fasten eine hervorragende Möglichkeit sein, um den Körper zu resetten: weniger Stoffwechselendprodukte, bessere Insulinsensitivität, weniger Entzündungsreize.

Besonders bewährt haben sich:

- Intervallfasten (z. B. 16:8) – verbessert die Stoffwechselparameter ohne Eiweißmangel

- Basenfasten – pflanzlich, mineralstoffreich, eiweißarm, gut verträglich

- Entlastungstage mit Brühe, Gemüse und Kräutertees – besonders bei Wasseransammlungen

Bei fortgeschrittener Insuffizienz (GFR < 30) ist ein umfassendes Heilfasten riskanter – vor allem bei Proteinmangel, Elektrolytverschiebungen oder Herzproblemen. Hier sollte nur unter fachkundiger Begleitung gefastet werden – wenn überhaupt.

Was ich in der Praxis beobachte:

Viele Patienten mit metabolischem Syndrom, leicht erhöhter Harnsäure oder latenter Eiweißausscheidung profitieren enorm vom Einstieg ins Intervallfasten – gerade wenn parallel die Ernährung umgestellt wird. Der Blutdruck sinkt, die Entzündungswerte gehen zurück, die Patienten fühlen sich wacher, klarer, „entlastet“.

Aber Achtung:

Wer über lange Zeit unterkalorisch fastet und dabei zu wenig trinkt, riskiert genau das Gegenteil: Harnpflichtige Substanzen steigen an, die Niere wird überfordert. Deshalb gilt: Nicht ohne Konzept und nicht ohne Begleitung einfach „drauflosfasten“.

Mein Rat:

- Starten Sie mit kurzen Intervallen (14–16 Stunden), aber achten Sie auf die Trinkmenge.

- Arbeiten Sie mit Brühen, Kräutertees und Kaliumarmen Gemüsearten (z. B. Gurke, Zucchini, Fenchel).

- Kein Eiweißfasten, keine Crash-Diäten, keine „Detox“-Pulver ohne Kenntnis der Inhaltsstoffe.

Fasten kann ein Weg zurück zur Regulation sein. Aber wie bei jeder Medizin: Die Dosis, der Zeitpunkt und die Konstitution entscheiden, ob es hilft – oder schadet.

Heilpflanzen

Wenn es um die Nieren geht, greife ich seit Jahren zu bewährten Heilpflanzen – nicht als Placebo, sondern als hochwirksame Mittel zur Entlastung, Durchspülung und Regulation. Die Phytotherapie hat hier einiges zu bieten. Man muss nur wissen, wann man was einsetzt.

Goldrute (Solidago virgaurea) ist für mich das Basismittel. Entzündungshemmend, harntreibend, krampflösend – eine klassische Nierenpflanze. Auch bei chronischer Reizblase oder latenter Nierenschwäche bewährt.

Zinnkraut (Equisetum arvense) – besser bekannt als Schachtelhalm – liefert Kieselsäure, stärkt das Bindegewebe der Nieren und unterstützt die Ausleitung. Gerade bei älteren Menschen mit Ödemen oder schlaffem Gewebe ein unterschätztes Mittel.

Brennnessel (Urtica dioica) wirkt stark entwässernd, ohne den Mineralstoffhaushalt zu ruinieren. Ein Klassiker zur Durchspülungstherapie – auch begleitend bei Harnsäureproblemen oder latenter Übersäuerung.

Birkenblätter, Queckenwurzel, Hauhechel, Gartenbohnenhülsen – all das sind bewährte Pflanzen zur sanften, aber effektiven Nierenreinigung. Manche dieser Kräuter sind in modernen Lehrbüchern kaum noch zu finden – in der Praxis wirken sie umso besser.

Auch Petersilienwurzel, Krapp, Färberginster, Liebestockel, Preiselbeerblätter – allesamt Pflanzen, die auf die Harnwege wirken, leicht antibiotisch oder diuretisch, manche auch tonisierend auf das Nierengewebe.

Wichtig: Heilpflanzen sind keine Ersatzdialyse. Aber sie können den Druck aus dem System nehmen, entzündliche Prozesse mildern, die Mikrozirkulation anregen und das Milieu verbessern – gerade in den frühen Stadien.

Am besten wirken sie als Urtinkturen in Kombination, individuell abgestimmt. Ich arbeite häufig mit Mischungen, zum Beispiel:

40 ml Goldrute, 30 ml Zinnkraut, 20 ml Brennnessel, 10 ml Kamille – 3 × 15 Tropfen in etwas Wasser über den Tag verteilt.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilpflanzen-Newsletter dazu an. Darin geht es im Wesentlichen um Heilpflanzen, aber auch um Bachblüten oder Homöopathische Mittel:

Säure-Basen-Haushalt

In der Naturheilkunde ist viel vom „Entsäuern“ die Rede. Und ja – bei vielen chronischen Beschwerden spielt ein aus dem Ruder gelaufener Säure-Basen-Haushalt eine zentrale Rolle: Schmerzen, Erschöpfung, Harnsäureprobleme, sogar Schlafstörungen.

Aber bei Nierenproblemen wird’s komplizierter. Denn gerade dieses Organ ist für die Ausscheidung von Säuren mitverantwortlich – und wenn die Funktion schwächelt, funktioniert auch diese Regulation nicht mehr wie gewohnt. Was für den Gesunden eine wohltuende Basenkur ist, kann bei Nierenkranken zum Problem werden.

Meine Empfehlung: Keine Selbstversuche mit Basenmitteln.

Gerade nicht blindlings mit Natriumhydrogencarbonat, Citratpräparaten oder anderen frei verkäuflichen Basenpulvern experimentieren. Warum? Weil die geschwächte Niere die Elektrolyte nicht mehr zuverlässig ausgleicht. Die Folge können Hypernatriämie, Kaliumverschiebungen oder Herzrhythmusstörungen sein.

Was stattdessen?

Die Basis ist immer die Ernährung. Viel frisches Gemüse, wenig tierisches Eiweiß, keine Fertigprodukte, keine Phosphate – das entlastet die Nieren und bringt den pH-Wert oft schon deutlich in Richtung neutral. Eine solche Umstellung wirkt sanfter als jede Tablette.

In der Praxis empfehle ich begleitend gerne milde Verfahren wie:

- Basische Fußbäder zur Entsäuerung über die Haut

- Basenpflaster oder Leberwickel zur sanften Umleitung

- Bei passender Konstitution auch Basentees mit Schafgarbe, Melisse, Fenchel, Brennnessel und Ackerschachtelhalm

Und die Laborwerte nicht vergessen!

Wer es ernst meint, lässt sich regelmäßig den venösen pH-Wert sowie Bicarbonat, Kalium und Natrium im Blut kontrollieren. Nur dann lässt sich beurteilen, ob und wie regulierend eingegriffen werden sollte.

Stress und Nieren – die stille Verbindung

Über den Blutdruck spricht jeder. Über die Nebenniere inzwischen auch. Aber dass chronischer Stress auf direktem Weg die Nierenfunktion belasten kann, wird selbst in vielen Fachkreisen übersehen.

Dabei ist der Zusammenhang eindeutig: Anhaltender Stress aktiviert das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) – ein Regelkreis, der Blutdruck, Wasserhaushalt und Elektrolyte steuert. Wird dieser Mechanismus ständig befeuert, führt das langfristig zu Gefäßverengung, Natriumretention, Kaliumverlust und Bluthochdruck – also genau jenen Faktoren, die die Nieren schädigen.

Auch das Hormon Cortisol spielt eine zentrale Rolle: Es verändert den Zucker- und Mineralstoffhaushalt, fördert Entzündungsprozesse und kann das Nierengewebe empfindlicher gegenüber anderen Belastungen machen.

Ich sehe es bei vielen Patienten: Die Kombination aus innerer Anspannung, schlechter Schlaf, hektischer Lebensweise – und dann die Diagnosen: Bluthochdruck, Eiweiß im Urin, beginnende GFR-Senkung.

Was tun?

Stressreduktion ist keine Wellness-Idee, sondern gezielte Nierenprophylaxe. Praktisch bedeutet das:

- Regelmäßige Entlastung der Nebenniere, z. B. durch gezielte Pausen, mehr Tageslicht, gutes Zeitmanagement

- Atemübungen, z. B. 4-7-8-Atmung oder Buteyko-Technik, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen

- Adaptogene Heilpflanzen, wie Rhodiola, Ashwagandha oder Taigawurzel – bei passender Konstitution

- Guter Schlaf, denn nachts reguliert sich der Blutdruck und Cortisol sinkt (wenn alles gut läuft)

- Entkopplung vom Bildschirmstress, vor allem abends – Blaulicht killt Melatonin, Melatonin reguliert Cortisol

Wer’s nüchterner mag: Messen Sie Ihren Cortisolspiegel im Tagesprofil (Speichel). Und sehen Sie selbst, was Ihr Lebensstil hormonell anrichtet.

Vitalstoffe

Die Sache mit den Nahrungsergänzungsmitteln ist bei Niereninsuffizienz heikel. Viele Patienten sind verunsichert: Was darf ich noch nehmen – und was belastet die Niere zusätzlich?

Die Wahrheit ist: Nicht jeder Vitalstoff ist sinnvoll. Manche können die Ausscheidungsorgane überfordern, andere sind im Gegenteil sogar dringend notwendig – vorausgesetzt, man weiß, was man tut.

Ein besonders kritischer Punkt ist Vitamin D. Die Nieren sind dafür zuständig, das inaktive Vitamin D (25-OH) in seine aktive Form (1,25-Dihydroxycholecalciferol) umzuwandeln. Bei geschwächter Funktion kann dieser Prozess gestört sein – und das führt zu Knochenschwäche, Immunproblemen und erhöhtem Kalziumverlust.

Mein Rat: Lassen Sie den Vitamin-D-Spiegel regelmäßig im Blut prüfen – und gegebenenfalls gezielt auffüllen. Aber nicht blind dosieren. In manchen Fällen kann auch die aktive Form direkt gegeben werden (nur unter ärztlicher Kontrolle!).

Vitamin E hat sich in Studien als hilfreich bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz gezeigt – entzündungshemmend, antioxidativ, stabilisierend auf Gefäße und Zellmembranen.

Vitamin B6 kann die Entzündungswerte (z. B. CRP, TNF-α) senken – auch bei Dialysepatienten. Ebenso zeigen sich positive Effekte bei Vitamin C und Coenzym Q10, wobei hier die Dosierung entscheidend ist.

Omega-3-Fettsäuren sind aus meiner Sicht essenziell: Sie wirken antientzündlich, verbessern die Mikrozirkulation und unterstützen die Nierengefäße – gerade bei beginnender Glomerulosklerose oder diabetischer Nephropathie.

Auch im Blick behalten:

- Zink, Selen, Eisen – oft zu niedrig, aber Vorsicht bei Supplementation

- Methionin – als schwefelhaltige Aminosäure antioxidativ wirksam, kann im Frühstadium hilfreich sein

- Magnesium – nur bei gesicherter Unterversorgung und guter Kaliumkontrolle

- B-Vitamine insgesamt – insbesondere bei Homocysteinbelastung

Was ich vermeide:

Multivitaminpräparate aus dem Supermarkt. Zu viel Kalium, zu viel Phosphat, zu unkontrolliert. Besser: gezielte Einzelpräparate, individuell abgestimmt, ggf. nach Labor.

Fazit: Mikronährstoffe sind kein Allheilmittel – aber richtig eingesetzt ein strategischer Hebel. Sie können Entzündung mildern, Zellstress reduzieren, Gefäßschäden bremsen – und in manchen Fällen sogar den Verlauf positiv beeinflussen.

Zahnstörfelder

Kaum jemand bringt die Nieren mit dem Gebiss in Verbindung. Und doch zeigt die Erfahrung: Chronisch belastete Zähne können eine dauerhafte Störquelle für die Nieren darstellen – energetisch wie toxikologisch.

Besonders problematisch sind wurzelbehandelte Zähne, Zysten im Kieferbereich und alte Amalgamfüllungen. Sie wirken wie stille Entzündungsherde, die über Jahre niedrig dosierte Giftstoffe freisetzen oder das Immunsystem schwächen – ohne dass man im Mund zwingend Schmerzen hat.

Aus naturheilkundlicher Sicht sind die Nierenorgane einem ganz bestimmten Zahnareal zugeordnet (nach der sogenannten Zahnorganbeziehung). Und tatsächlich: Patienten mit rezidivierender Niereninsuffizienz oder chronischer Erschöpfung berichten immer wieder über alte Zahnbaustellen – meist im Backenzahnbereich.

Amalgam enthält Quecksilber – ein bekanntes Nierengift. Die Ausscheidung ist bei Nierenschwäche ohnehin schon reduziert, was die Belastung zusätzlich erhöht. Eine Amalgamsanierung gehört daher für mich zur Nierenentlastung unbedingt dazu – aber nur durch erfahrene Umweltzahnärzte mit Schutzmaßnahmen (Kofferdam, Clean-Up-System etc.).

Wurzelbehandelte Zähne können trotz „Ruhe“ chronisch stören – das zeigen auch bildgebende Verfahren wie die digitale Volumentomographie (DVT). Wer ernsthaft an seiner Gesundheit arbeiten will, sollte auch hier genau hinschauen (lassen).

Mein Rat:

a) Lassen Sie ein Dental-CT oder DVT bei einem spezialisierten Therapeuten erstellen.

b) Lassen Sie Schwermetalle im Blut und ggf. im Urin (nach Provokation) überprüfen.

c) Und ziehen Sie eine ganzheitliche Zahnsanierung in Betracht, wenn sich die Hinweise verdichten.

Gerade bei chronischen Nierenerkrankungen, die „nicht erklärbar“ erscheinen oder trotz Therapie nicht besser werden, liegt hier oft ein übersehener Schlüssel. Es lohnt sich, diesen Teil nicht einfach auszublenden.

Auch intressant: Nierenprobleme – Und was Sie selbst tun können.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Beitragsbild: fotolia.com – Tonpor Kasa

Rene Gräber:

Rene Gräber:

Ihre Hilfe für die Naturheilkunde und eine menschliche Medizin! Dieser Blog ist vollkommen unabhängig, überparteilich und kostenfrei (keine Paywall). Ich (René Gräber) investiere allerdings viel Zeit, Geld und Arbeit, um ihnen Beiträge jenseits des "Medizin-Mainstreams" anbieten zu können. Ich freue mich daher über jede Unterstützung! Helfen Sie bitte mit! Setzen Sie zum Beispiel einen Link zu diesem Beitrag oder unterstützen Sie diese Arbeit mit Geld. Für mehr Informationen klicken Sie bitte HIER.

Rene Gräber:

Rene Gräber: