Die Fettleber gilt als typische Erkrankung von Alkoholikern, deren exzessiver Alkoholgenuss für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich gemacht wird. Die Fettleber als Erkrankung jenseits der „Ursache Alkohol“ scheint immer noch größtenteils unterschätzt zu werden, obwohl die nichtalkoholische Fettleber inzwischen zur Volkskrankheit geworden ist:

Mehr zur Fettleber und allem, was damit zusammenhängt:

Aber die Fettleber gilt immer noch als eine Erkrankung der älteren Bevölkerung. Inzwischen dürfte sich herausgestellt haben, dass diese Ansichtsweise leider nicht mehr richtig zu sein scheint.

Was ist eine nichtalkoholische Fettleber?

Die nichtalkoholische Fettleber zeichnet sich dadurch aus, dass die Leber übermäßig viel Fett einlagert, deutlich mehr, als für die Gesundheit des Organs zuträglich ist. Dies führt in der Folge häufig zu einer Reihe von Lebererkrankungen, die mit dem Untergang von Lebergewebe verbunden sind, über Gelbsucht, Fibrose bis hin zur Leberzirrhose und Leberkrebs.

Gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, welche die häufigste Todesursache für Menschen mit nichtalkoholischer Fettleber ist.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

Eine Fettleber ist eine unauffällige Erkrankung mit initial praktisch keinen Symptomen. Mit der Zeit können Fatigue, Gelbsucht, geschwollene Beine, geschwollener Bauchraum (Aszites), Verwirrtheit etc. auftauchen.

Die Leber hat mehr als 500 Funktionen, die alle eine Schlüsselfunktion für unsere Gesundheit innehaben. Dies umfasst zum Beispiel die Produktion von Gallensaft, der die mit der Nahrung aufgenommenen Fette spaltet und ein Teil der Toxine aus dem Blutkreislauf entfernt. Weitere wichtige Funktionen der Leber sind die Umwandlung von Glucose zu Glykogen und die Regulation von Aminosäuren im Blut. Neben den Nieren ist die Leber das wichtigste Entgiftungsorgan im Körper.

Eine weitere herausragende Eigenschaft der Leber – und jetzt kommt die gute Nachricht – ist, dass sie wie kein anderes Organ in der Lage ist, sich zu regenerieren. Selbst wenn 90 % der Leber entfernt wurden, ist sie in der Lage, wieder auf Normalgröße zu wachsen. Das heißt für die nichtalkoholische Fettleber, dass auch diese vollständig geheilt werden kann, vorausgesetzt man beginnt nicht zu spät.

Der Aufstieg der Fettleber

Eine Metaanalyse[1] aus dem Jahr 2022 beziffert das Ausmaß der nichtalkoholischen Fettleber auf 32,4 % weltweit. Die Erkrankung betrifft fast 10 % aller US-amerikanischen Kinder zwischen 2-19 Jahren, eine Zahl, die der Häufigkeit von Asthma entspricht. Bei Jugendlichen zwischen 15-19 Jahren liegt die Häufigkeit bei 17,3 %.

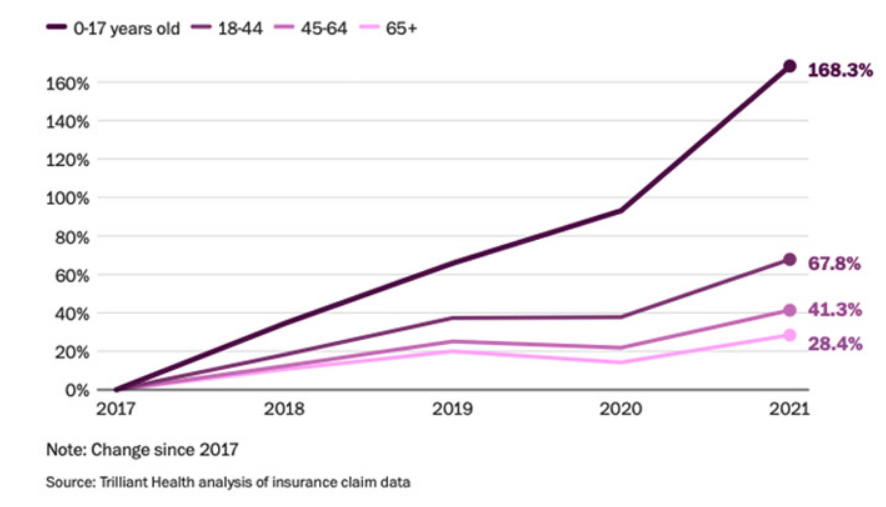

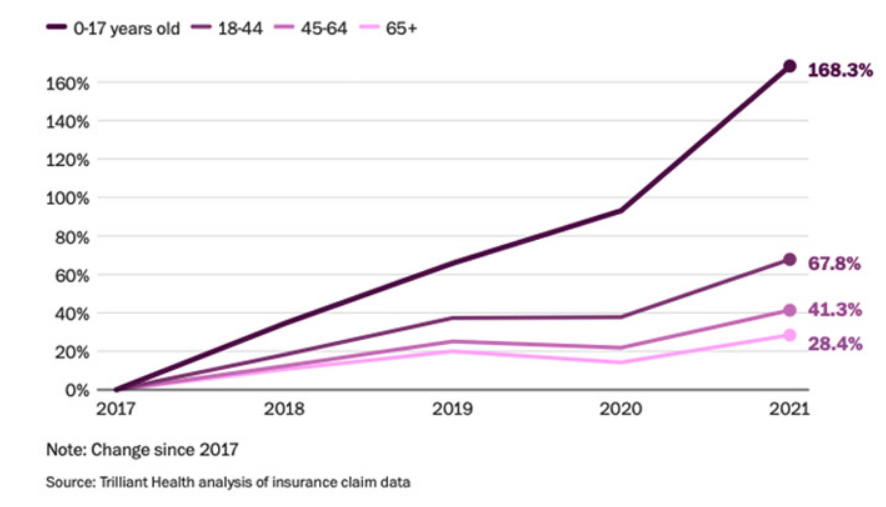

Und so sieht die Zunahme, aufgegliedert in Altersgruppen, in den USA aus:

Zwei Dinge fallen mir auf:

- erfolgt die mit Abstand deutlichste Zunahme in der Altersgruppe 0-17 Jahren, also bei den Kindern. Die lag bei fast 170 %. Die geringste Zunahme erfolgte bei den Senioren über 65 Jahren mit einem Wachstum von knapp über 28 %.

- gibt es einen auffälligen ansteigenden Knick in der Kurve bei allen Altersgruppen. Und der liegt bei allen Altersgruppen beim Jahr 2020, dem „Pandemie“-Jahr. Man darf hier vermuten, dass mit den Lockdowns und den damit verbundenen Restriktionen ein erhöhter Alkoholkonsum und ein erhöhter Verzehr von industriell gefertigten Nahrungsmitteln (Dosenfutter) zu Ungunsten von natürlichen und gesunden Nahrungsmitteln für diesen Knick verantwortlich sein dürfte.

In Deutschland sind 25 % aller Bundesbürger über 40 Jahre betroffen[2]. Und jedes dritte übergewichtige Kind leidet ebenfalls an einer nichtalkoholischen Fettleber – Tendenz steigend. Vor sechs Jahren hatten Untersuchungsergebnisse gezeigt, dass die Häufigkeit der nichtalkoholischen Fettleber bei nur 2,5 % lag.

Am häufigsten betroffen sind Männer mit einer viszeralen Adipositas (Übergewicht mit Fettansammlungen im Bauchraum) als Folge des metabolischen Syndroms. Dies beinhaltet eine Reihe von verschiedenen Krankheitsbildern, wozu Insulinresistenz, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, hohe Blutfettwerte etc. gehören.

Als Ursache werden hier verschiedene Faktoren genannt, wie ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Und genau das scheinen auch die beiden wichtigsten Faktoren für die Entwicklung der nichtalkoholischen Fettleber bei Kindern zu sein.

Bei denen sieht die Entwicklung in Deutschland so aus: Im Jahr 1975 waren etwa 3 % der Jungen und 2,5 % der Mädchen fettleibig. Heute liegt der Prozentsatz bei 11,2 für die Jungen und 6,9 für die Mädchen. Inzwischen zeigt sich auch, dass die ersten Zeichen von Übergewicht sich bereits im Alter von vier Jahren manifestieren.

Nicht nur Übergewicht und ungesunde Ernährung als Ursache

Eine Arbeit[3] aus dem Jahr 2021 identifizierte einen weiteren Faktor, der zur Entstehung einer nichtalkoholischen Fettleber bei Kindern (und Erwachsenen gleichfalls) von Bedeutung sein dürfte. Denn rund 8 % der nicht übergewichtigen Kinder haben ebenfalls eine nichtalkoholische Fettleber.

Zuerst vermutete man genetische Faktoren oder Entwicklungsstörungen während der Schwangerschaft. In der Tat zeigte sich, dass das Übergewicht der Mutter hier eine Rolle zu spielen scheint. Ebenso ein hoher Konsum von Coca-Cola und Co. und Junkfood während der Schwangerschaft dürften hier eine Rolle spielen.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter dazu an:

Ebenfalls der Verzehr von Süßstoffen scheint für den Fötus darin zu münden, dass die Leber angeregt wird, lieber Fett zu speichern als Energie zu produzieren. Wie „toll“ die Süßstoffe sind, das habe ich in diesem Beitrag „durchgekaut“:

Die praktische Babynahrung aus der Dose enthält in der Regel entweder hohe Mengen an Zucker oder an Süßstoffen, was diesem Phänomen Vorschub leisten könnte.

Eine Arbeit[4] aus dem Jahr 2022 beschreibt den vermehrten Einsatz von Fructose in Form von Mais-Sirup in Säuglingsfertignahrung, bei denen auf Laktose verzichtet wurde. Der Grund für die Umstellung auf Mais-Sirup war eine angebliche oder auch reale Laktoseintoleranz[5] bei den Säuglingen.

Diese Umstellung ergab dann, dass das Risiko der Kleinkinder für Übergewicht mit 10 % signifikant in die Höhe schoss und schon im vierten Lebensalter manifest wurde.

Eine weitere Studie[6] aus dem Jahr 2023 geht den umgekehrten Weg: Diese Arbeit zeigt, dass der Einsatz von ungesüßter Kuhmilch signifikant weniger häufig zu einer nichtalkoholischen Fettleber führte.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich rate hiermit nicht, auf Kuhmilch umzusteigen. Denn Milch hat seine eigenen Tücken:

Die hier zitierte Arbeit allerdings zeigt, dass sogar ein unphysiologisches Produkt wie die Milch immer noch besser ist für die Leber als die Produkte, die uns von der Industrie als „gesund“ angepriesen werden. So schlimm ist es bereits!

Das sollten Sie vermeiden

Alles, was diesen Zustand verschlimmern kann, gilt es zu vermeiden. Das beginnt mit Fastfood und Junkfood, die nicht nur kaum Nährstoffe und keine Ballaststoffe enthalten, sondern dafür exorbitante Mengen an Zucker, Süßstoffen, Salz, Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen. All diese Dinge belasten die Leber und hindern sie an einer optimalen Funktionsweise.

Industriell gefertigte Nahrungsmittel gilt es zu vermeiden, da diese Kriterien hier ebenfalls zutreffen. Darüber hinaus gibt es immer wieder Berichte, denen zufolge Glyphosat[7] [8] in den Produkten nachgewiesen werden kann. Eine Veröffentlichung[9] aus dem Jahr 2022 in den USA hatte gezeigt, dass 30 Millionen Fertiggerichte mit genetisch modifizierten Inhaltsstoffen täglich an Amerikas Schulen ausgeteilt werden.

95,3 % dieser Fertiggerichte enthielten Glyphosat; 74 % enthielten mindestens ein von 29 schädlichen Pestiziden; Tiermedikamente und Hormone wurden in den Mahlzeiten entdeckt; und alle getesteten Proben enthielten Schwermetalle, deren Konzentrationen 6300 mal höher waren als die offiziellen Grenzwerte für Trinkwasser in den USA.

Zum schlechten Schluss noch: Nährstoffe im Schulessen gab es nur in homöopathischen Dosen.

Nährstoffe gegen nichtalkoholische Fettleber

Hier eine Aufzählung von natürlichen Nährstoffen, die die Funktion der Leber unterstützen und krankmachende Faktoren eliminieren helfen:

Diese Substanzen als Nahrungsergänzungsmittel können sehr hilfreich sein, machen allerdings eine gesunde Ernährung nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil! Von zentraler Bedeutung ist ebenfalls die körperliche Betätigung in Form von Bewegung, Sport etc.

Und wer die berühmten Pfunde zu viel auf den Rippen hat, der sollte über eine angepasste Ernährung und mehr Bewegung diese zu verlieren trachten.

Bei einem Übergewicht verbessert die Gewichtsreduktion von 10 % bereits eine bestehende nichtalkoholische Fettleber, indem der Fettgehalt bereits jetzt deutlich gesenkt wird und Entzündungsprozesse gedrosselt werden.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Quellen:

Dieser Beitrag wurde am 03.12.2023 erstellt.